低スペック PC 活用ノウハウ

Linux Mint (Cinnamon) の使い方 その-34

「ディスク」アプリ(GNOME Disk Utility) の使い方

Linux Mint (Cinnamon) の使い方 その-34

「ディスク」アプリ(GNOME Disk Utility) の使い方

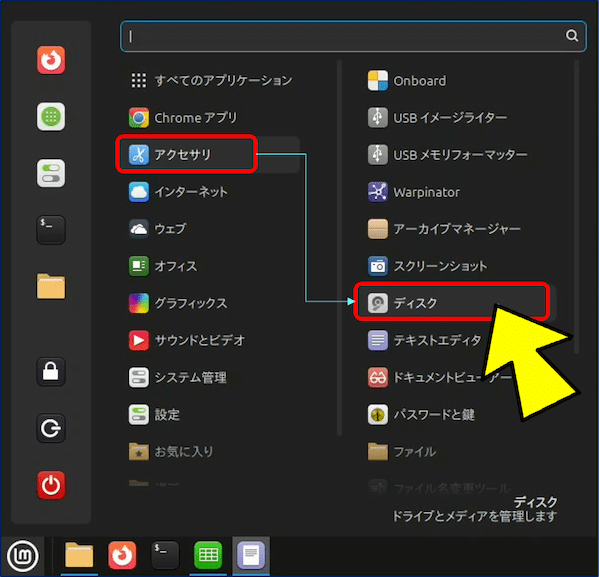

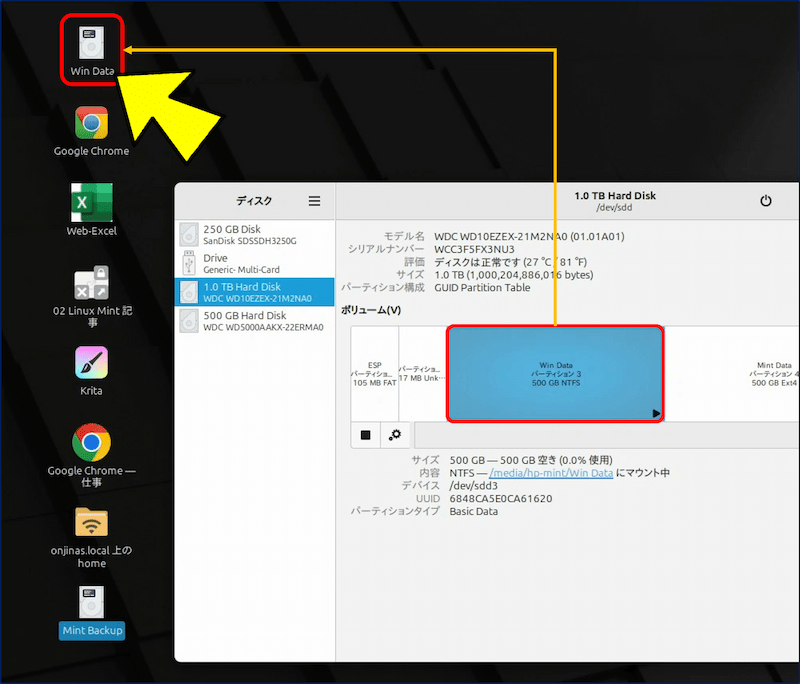

Linux Mint の アクセサリーにある「ディスク」アプリ(正式には GNOME Disk Utility)は、ハードディスクや SSD の管理に欠かせないツールです。

このアプリを使えば、ディスクの状態を確認したり、パーティションを作成・編集したり、フォーマットしたりできます。

このアプリを使えば、ディスクの状態を確認したり、パーティションを作成・編集したり、フォーマットしたりできます。

この記事では、初心者向けに ディスク アプリの基本的な使い方を説明します。

スポンサー リンク

目 次

1. ディスク アプリの起動方法と画面構成

2. ドライブのオプション項目の解説

3. パーティションの削除要領

4. パーティションの作成要領

5. 既存パーティションの管理要領

6. SSDの健康状態を調べる

2. ドライブのオプション項目の解説

3. パーティションの削除要領

4. パーティションの作成要領

5. 既存パーティションの管理要領

6. SSDの健康状態を調べる

1. ディスク アプリの起動方法と画面構成

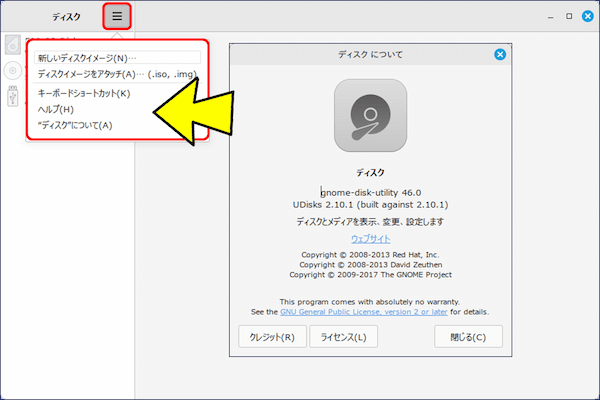

ターミナルからの起動:gnome-disks と入力して Enter。

gnome-disk-utility 46.0

UDisks 2.10.1 (built against 2.10.1)

UDisks 2.10.1 (built against 2.10.1)

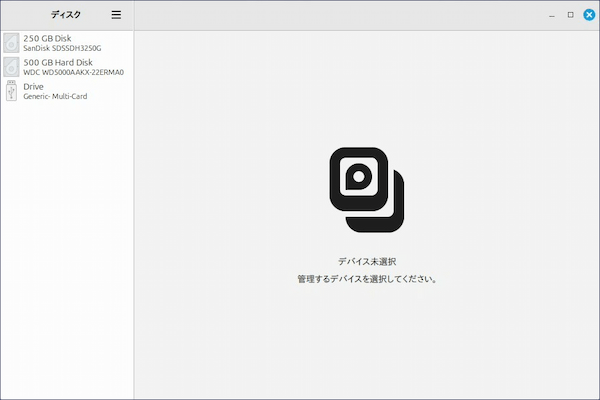

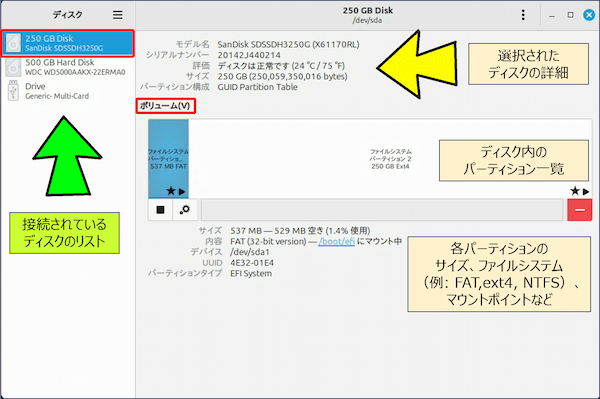

ボリューム(パーティション)リスト:ディスク内のパーティションが一覧で表示される。

パーティションを選択すると、下部に各パーティションのサイズ、ファイルシステム(例: FAT,ext4, NTFS)、マウントポイントなどが表示される。

ファイルシステム パーティション 1:

• FAT (32-bit version) — /boot/efi にマウント中

• /dev/sda1 ← Linuxでのデバイス名 + 1番目のパーティション

• EFI System

Linuxが起動するために必要なブートローダーやドライバなどを保存する「EFIシステムパーティション(ESP)」。

• FAT (32-bit version) — /boot/efi にマウント中

• /dev/sda1 ← Linuxでのデバイス名 + 1番目のパーティション

• EFI System

Linuxが起動するために必要なブートローダーやドライバなどを保存する「EFIシステムパーティション(ESP)」。

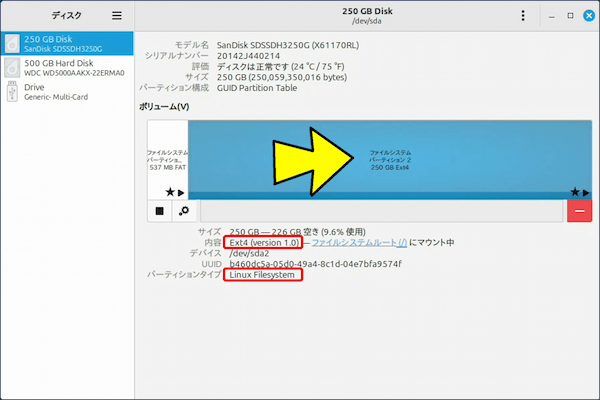

ファイルシステム パーティション 2:

• Ext4 (version 1.0) — ファイルシステムルート (/) にマウント中

• /dev/sda2 ← Linuxでのデバイス名 + 2番目のパーティション

• Linux Filesystem

ext4は、Linuxディストリビューションのデフォルトファイルシステム。

• Ext4 (version 1.0) — ファイルシステムルート (/) にマウント中

• /dev/sda2 ← Linuxでのデバイス名 + 2番目のパーティション

• Linux Filesystem

ext4は、Linuxディストリビューションのデフォルトファイルシステム。

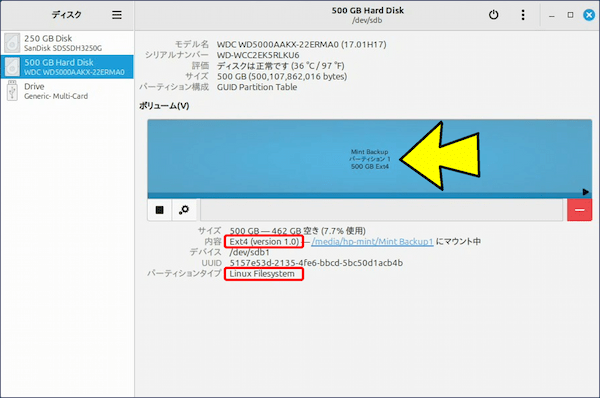

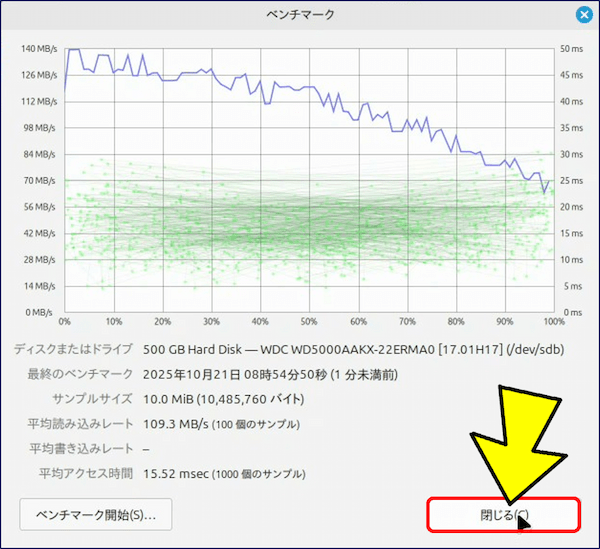

500GB全体を ext4 にしており、デバイス名は /dev/sdb になっている。

📌 ポイント:

sda,sdb...はLinuxにおけるハードディスクのデバイス名。

sda1,sda2などの数字はパーティション番号。

sda1,sda2などの数字はパーティション番号。

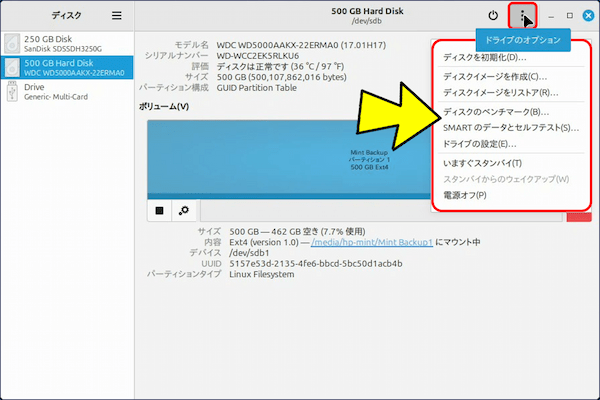

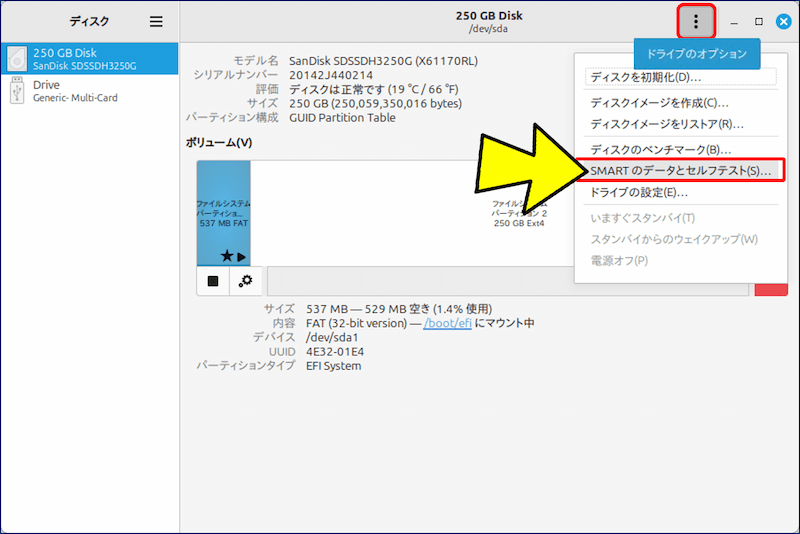

2. ドライブのオプション項目の解説

①.ディスクを初期化。

実行すると、ディスク上の既存パーティションがすべて削除され、空ディスク状態になる。

→ その後に「+(新規パーティション作成)」などでボリュームを作り、フォーマットします。

実行すると、ディスク上の既存パーティションがすべて削除され、空ディスク状態になる。

→ その後に「+(新規パーティション作成)」などでボリュームを作り、フォーマットします。

②.ディスクイメージを作成。

選択中のディスクまたはパーティションを、ひとつのイメージファイル(*.img など)として出力・保存する機能です。バックアップ用途に使われます。

選択中のディスクまたはパーティションを、ひとつのイメージファイル(*.img など)として出力・保存する機能です。バックアップ用途に使われます。

注意点:

システムディスク(起動中のディスク)をイメージ化する場合は、ライブUSB等で起動して対象ディスクがマウントされていない状態で実行する方が安全とされています。

システムディスク(起動中のディスク)をイメージ化する場合は、ライブUSB等で起動して対象ディスクがマウントされていない状態で実行する方が安全とされています。

③.ディスクイメージをリストア。

上記で作成したイメージファイルを、別のディスク/パーティションに書き戻す(復元)操作です。

上記で作成したイメージファイルを、別のディスク/パーティションに書き戻す(復元)操作です。

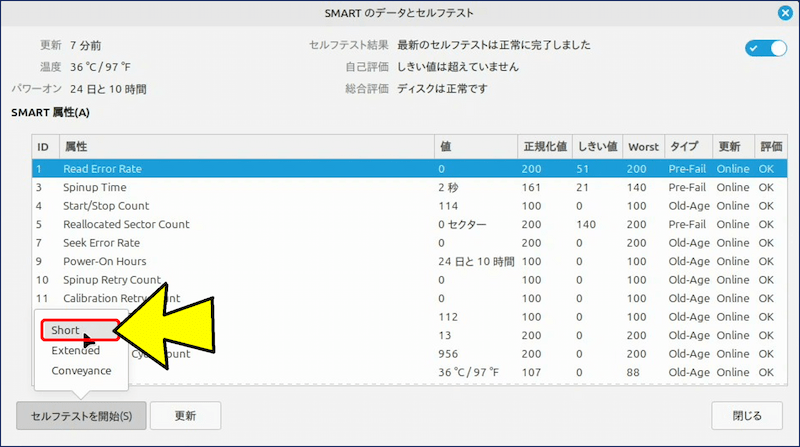

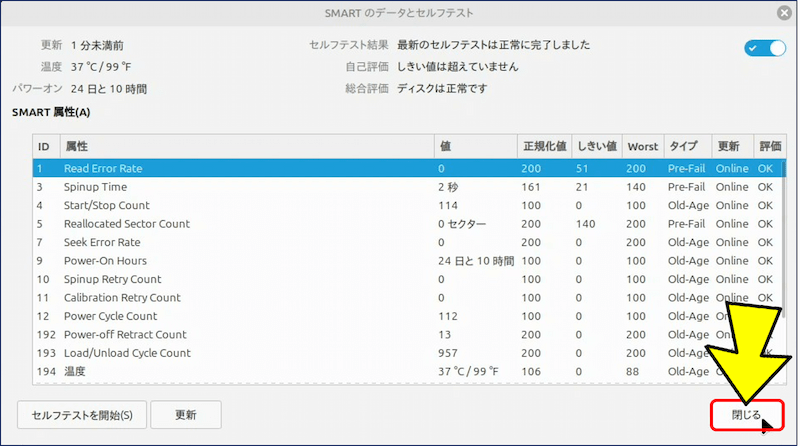

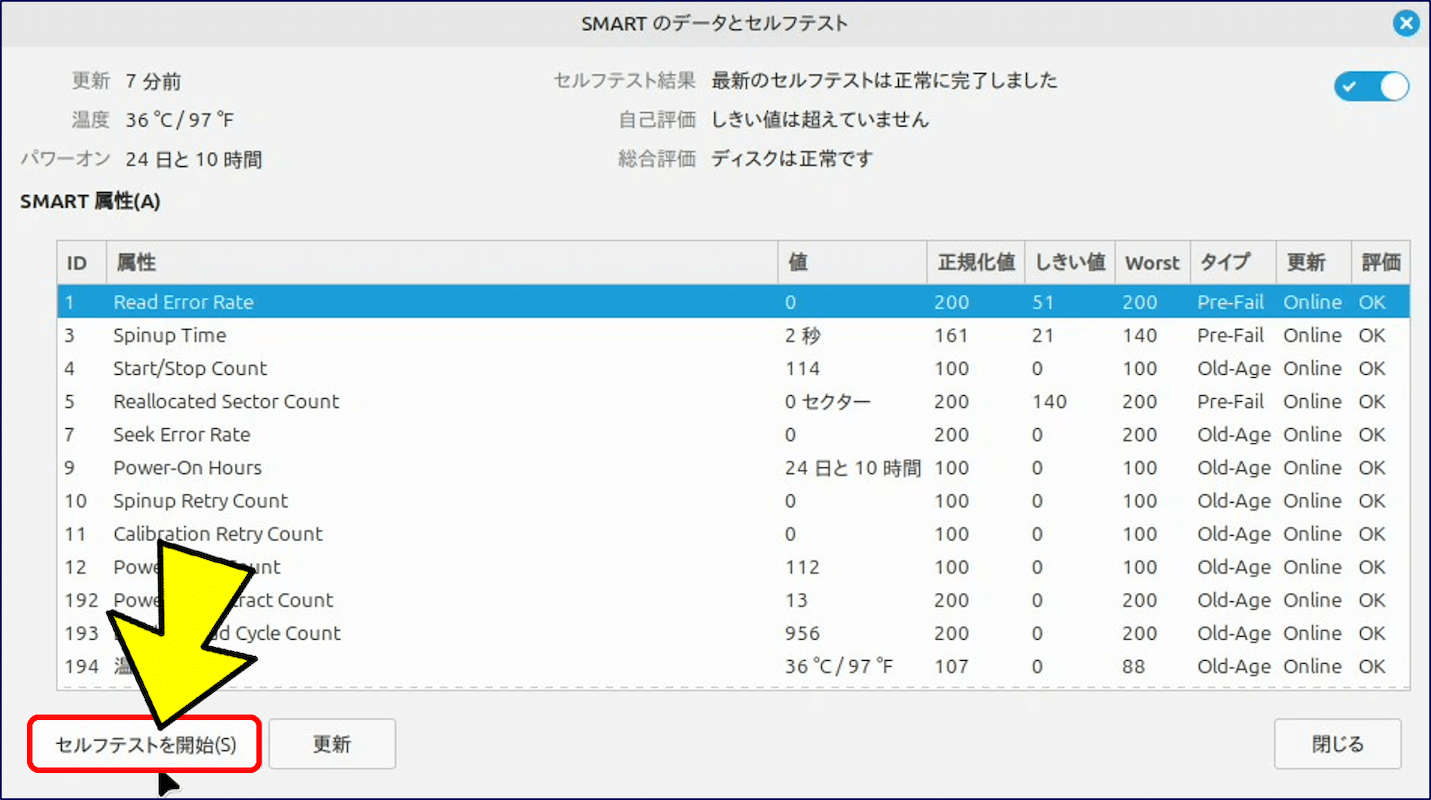

⑤.SMART データとセルフテスト。

選択中の物理ディスクが SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応していれば、そのステータス情報(温度、読み取りエラー数、代替セクタ数など)を読み出し、自己テストを実行できる機能です。

選択中の物理ディスクが SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)に対応していれば、そのステータス情報(温度、読み取りエラー数、代替セクタ数など)を読み出し、自己テストを実行できる機能です。

⑥.ドライブの設定。

選択中の物理ディスクに対して、ドライブ固有の設定(例:回転数/キャッシュの有効・無効、電源管理設定、ATA書き込みキャッシュ、書き込みキャッシュ解除、Advanced Power Management など)を調整できるものがあります。

選択中の物理ディスクに対して、ドライブ固有の設定(例:回転数/キャッシュの有効・無効、電源管理設定、ATA書き込みキャッシュ、書き込みキャッシュ解除、Advanced Power Management など)を調整できるものがあります。

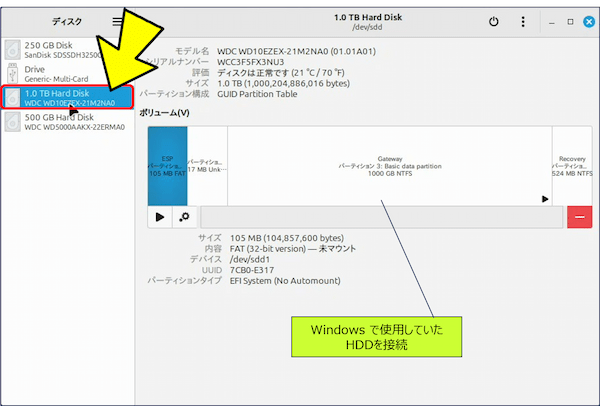

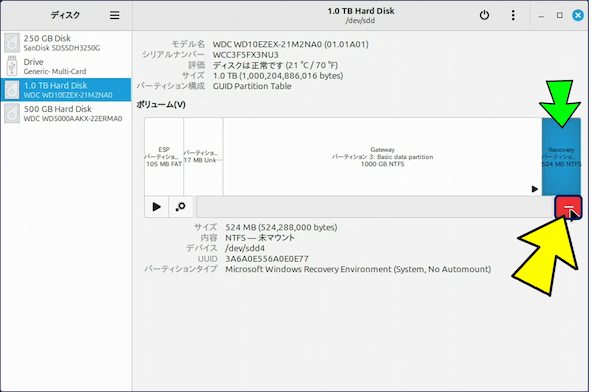

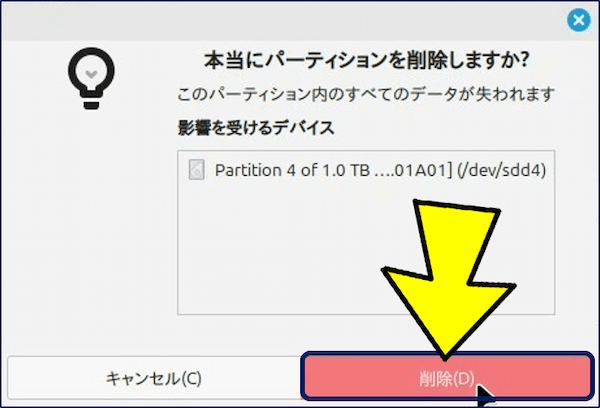

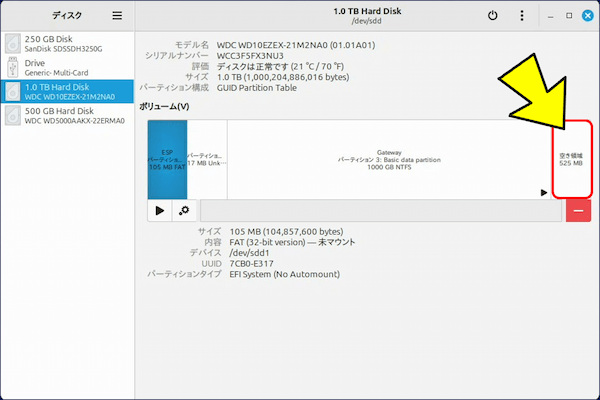

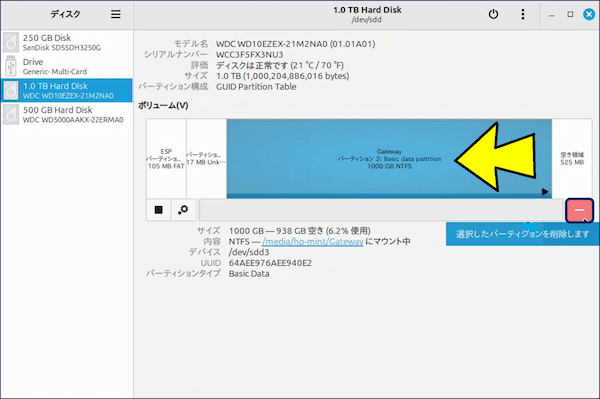

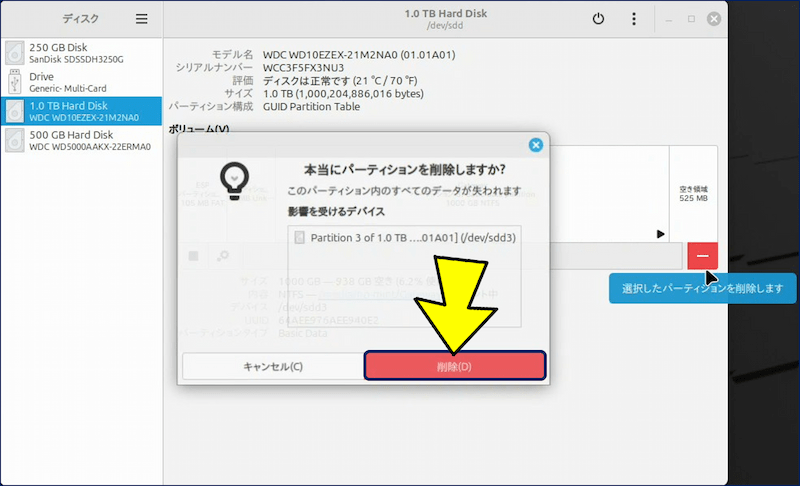

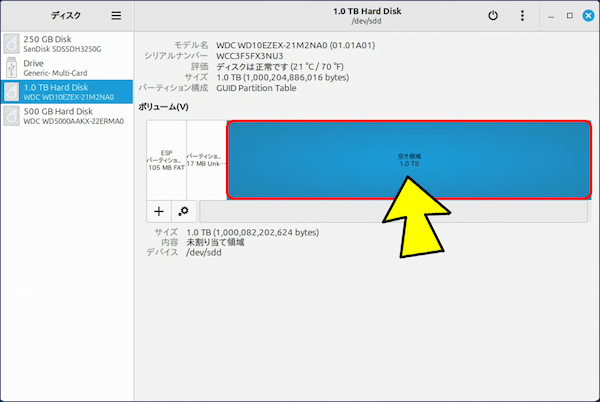

3. パーティションの削除要領

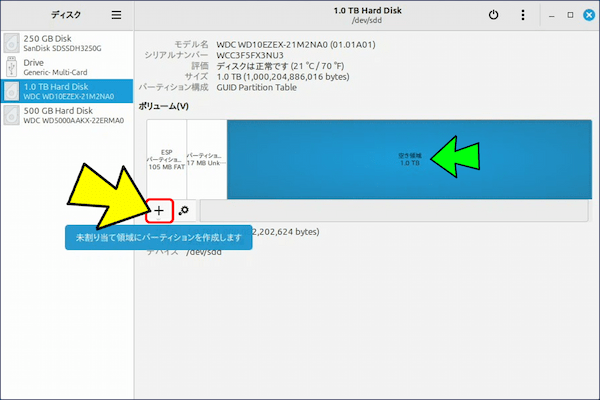

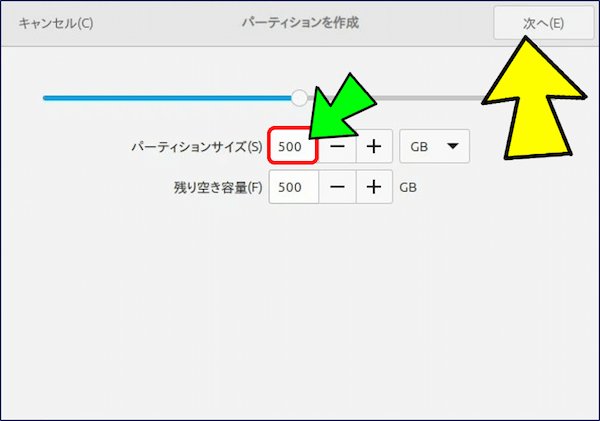

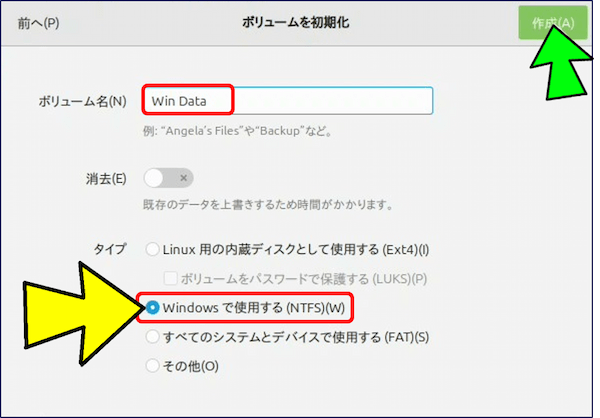

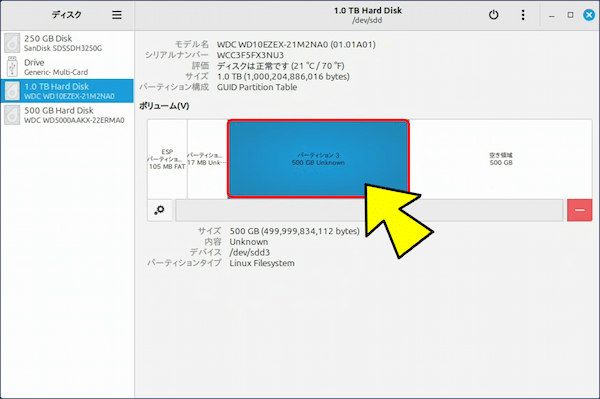

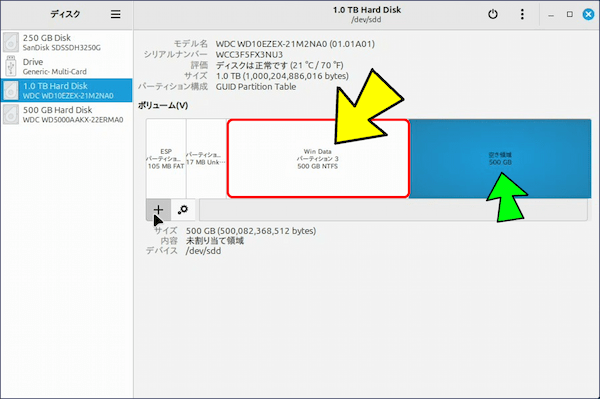

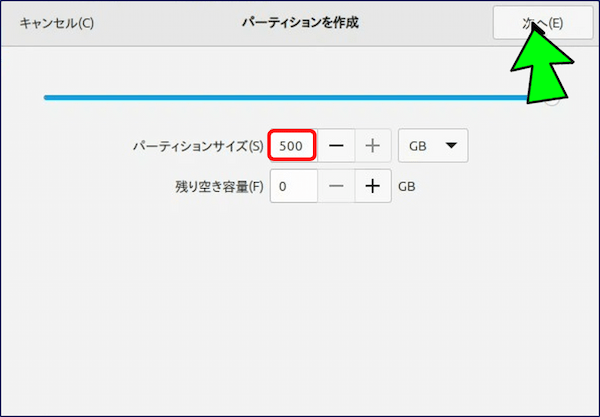

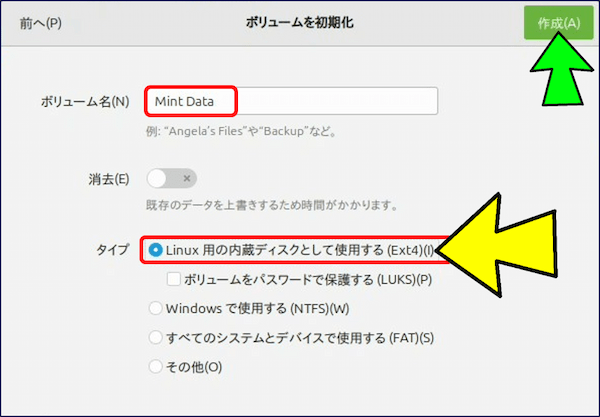

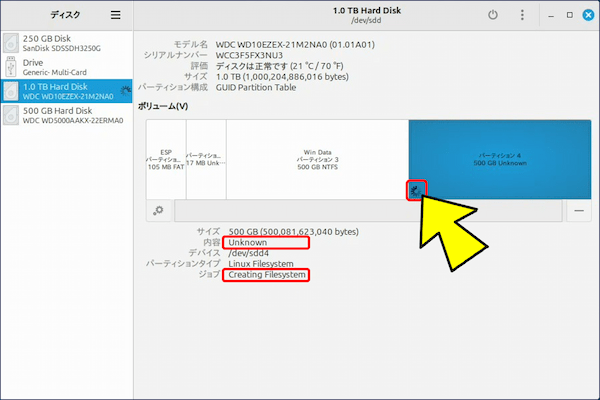

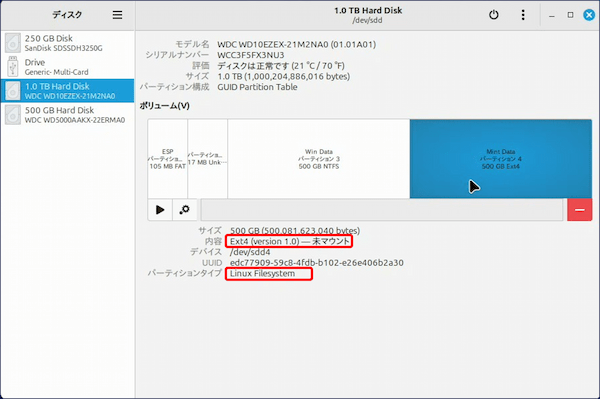

4. パーティションの作成要領

📌 ポイント:

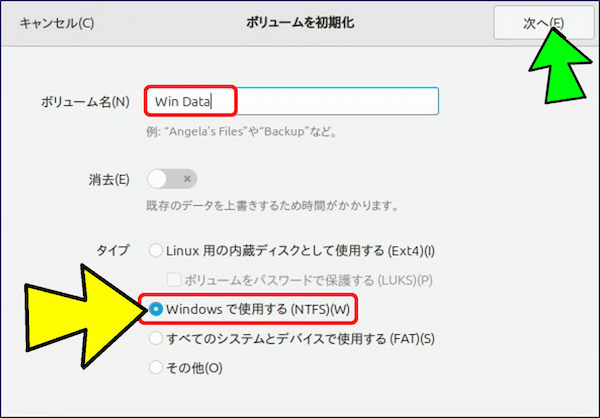

「パーティションを作成」時に表示される「ボリュームを初期化」を行えば、フォーマットも同時に実行されるため、改めて「パーティションを初期化」を行う必要はありません。

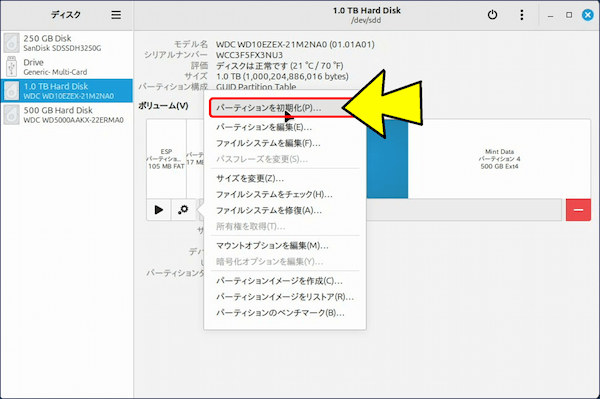

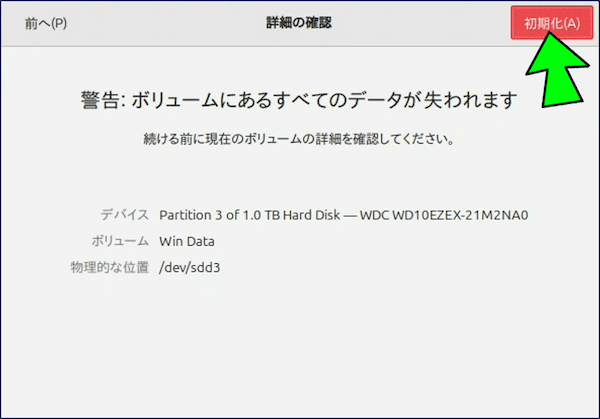

5. 既存パーティションの管理要領

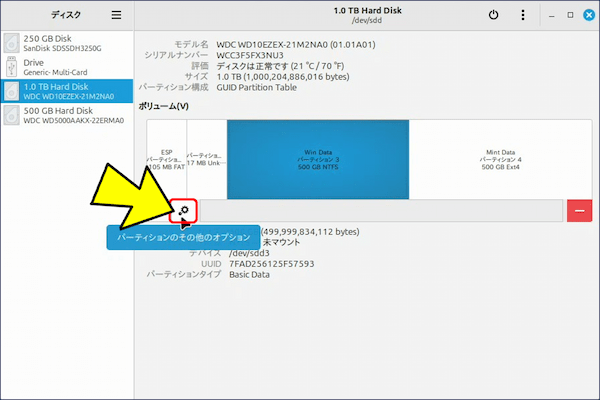

🟢 ①.パーティションのその他のオプション。

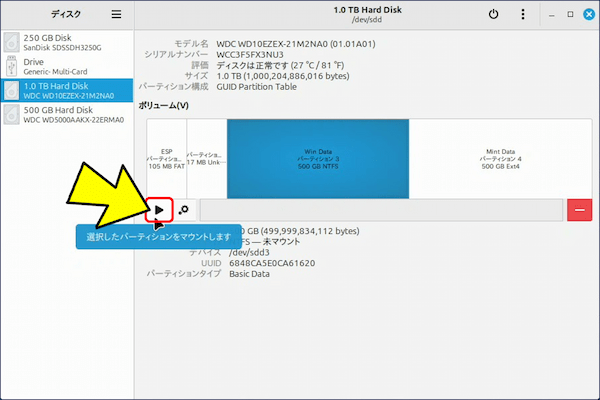

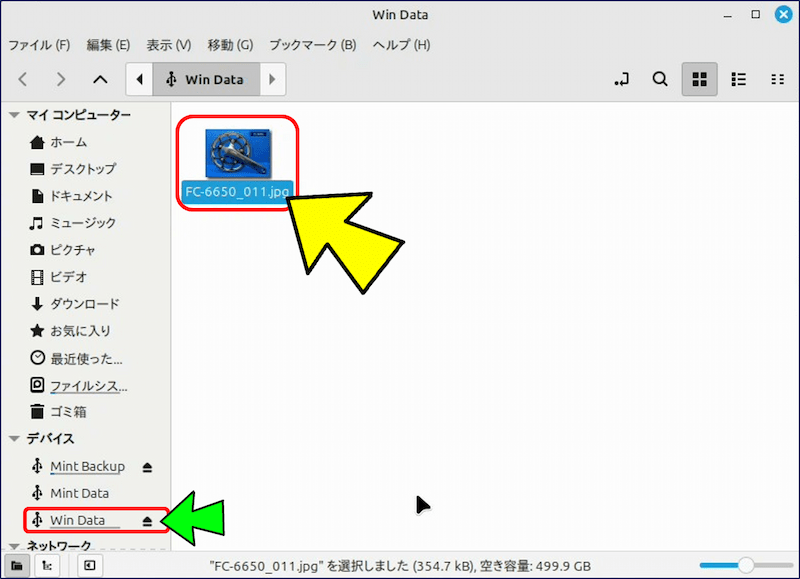

🔵 ②.選択したパーティションをマウントします。

NTFS:Windowsでネイティブに動作、Linux は ntfs-3g で読み書き可能。

NTFS-3Gは、MicrosoftのNTFSファイルシステム(Windowsの標準ファイルシステム)の読み書きを、LinuxやmacOSなどWindows以外のOSで可能にするオープンソースのクロスプラットフォームNTFSドライバです。

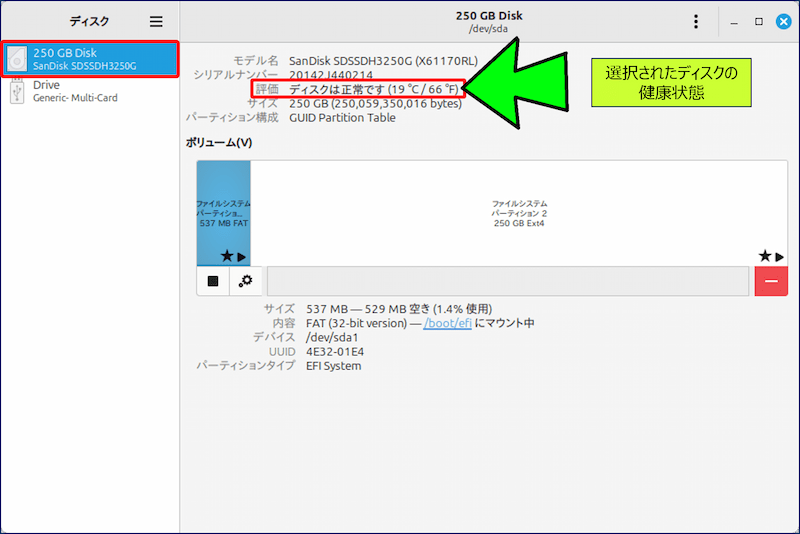

6. SSDの健康状態を調べる

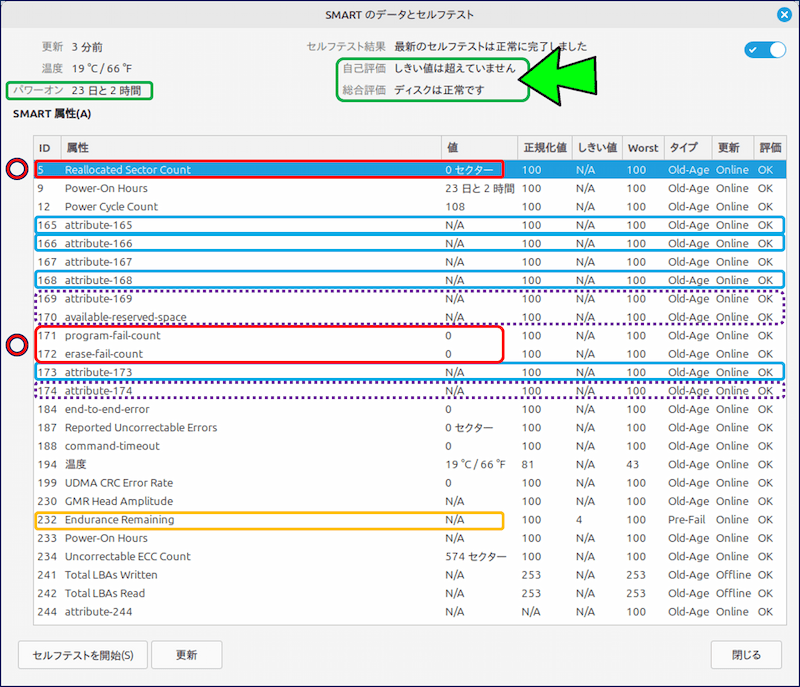

「ディスク」アプリには、「SMART データとセルフテスト」機能が備わっており、Windows の 「CrystalDiskInfo」 と同様の「S.M.A.R.T.情報」を調べることが出来る。

表示される内容は、Windowsの「CrystalDiskInfo」とほとんど同じで、日本語になっていないだけである。

🔍 SMART 項目の見方

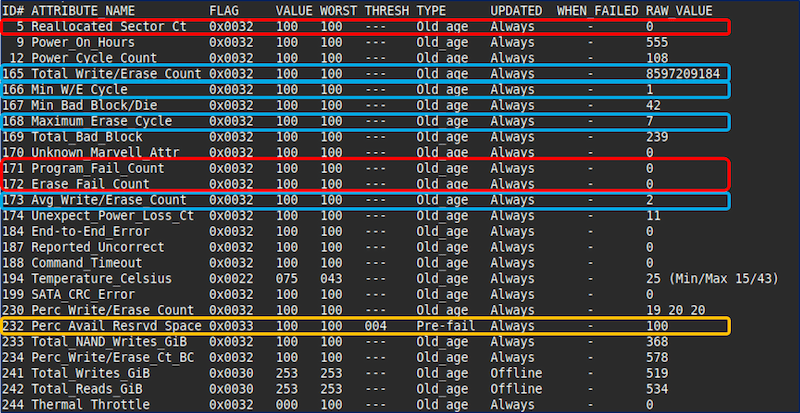

(SSDのメーカーによって表示内容が異なる。以下は、SanDisk の例。)

(SSDのメーカーによって表示内容が異なる。以下は、SanDisk の例。)

🔹 5 Reallocated Sector Count → 0(非常に良好)

📌 ここが SSD の健康判断で最重要:壊れた NAND ブロックなし。

📌 ここが SSD の健康判断で最重要:壊れた NAND ブロックなし。

🔹 165 / 166 / 168 / 173(書き換えサイクル関連)

⚠️ SanDisk / Marvell コントローラ特有の指標で、NAND の書換え寿命が判る数値だが、表示されていない。

⚠️ SanDisk / Marvell コントローラ特有の指標で、NAND の書換え寿命が判る数値だが、表示されていない。

🔹 169 Total_Bad_Block

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

🔹 170 Unknown_Marvell_Attr:Marvell コントローラ独自属性。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

🔹 171 / 172 Program_Fail / Erase_Fail → 0

🟢 書込み・消去の失敗なし → 極めて健康。

🟢 書込み・消去の失敗なし → 極めて健康。

🔹 174 Unexpect_Power_Loss_Ct:突然の電源断(≒ 強制シャットダウン)回数。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

🔹 232 Perc_Avail_Resrvd_Space

予備領域(Over Provision / Spare Block)の残量。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

📌 ここが寿命測定のキモです。→ smartctl コマンドでは 100 = 新品同様。

予備領域(Over Provision / Spare Block)の残量。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

📌 ここが寿命測定のキモです。→ smartctl コマンドでは 100 = 新品同様。

🔹 233 Total_NAND_Writes_GiB

実際 NAND に書き込んだ総量。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

実際 NAND に書き込んだ総量。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

🔹 241 Total_Writes_GiB

ホスト(PCやOS)が SSD に書き込んだ合計。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

ホスト(PCやOS)が SSD に書き込んだ合計。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

🔹 244 Thermal_Throttle

熱暴走による速度低下は一度もなし。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

熱暴走による速度低下は一度もなし。

⚠️ 表示されない。 → smartctl コマンドでは表示される。

🧰 以上、【総合評価】を見るには十分だが、詳細を分析するには smartctl コマンドを使用する必要がある。

Linux Mint に関する記事一覧:

以上。

(2025.10.21)

スポンサー リンク