低スペック PC 活用ノウハウ

Linux Mint (Cinnamon) の使い方 その-36

GParted の使い方

Linux Mint (Cinnamon) の使い方 その-36

GParted の使い方

Linux Mint では、ディスクやパーティションを操作するための便利なツールとして GParted(ジーパーティッド) が標準で利用できる。GParted は「パーティションエディタ」と呼ばれるソフトで、ディスクの領域を可視化しながら安全に編集できる強力なツールです。

以下、GParted を使った、パーティションの作成・削除・サイズ変更からEFI システムパーティションの作成までを実例で記録。

スポンサー リンク

目 次

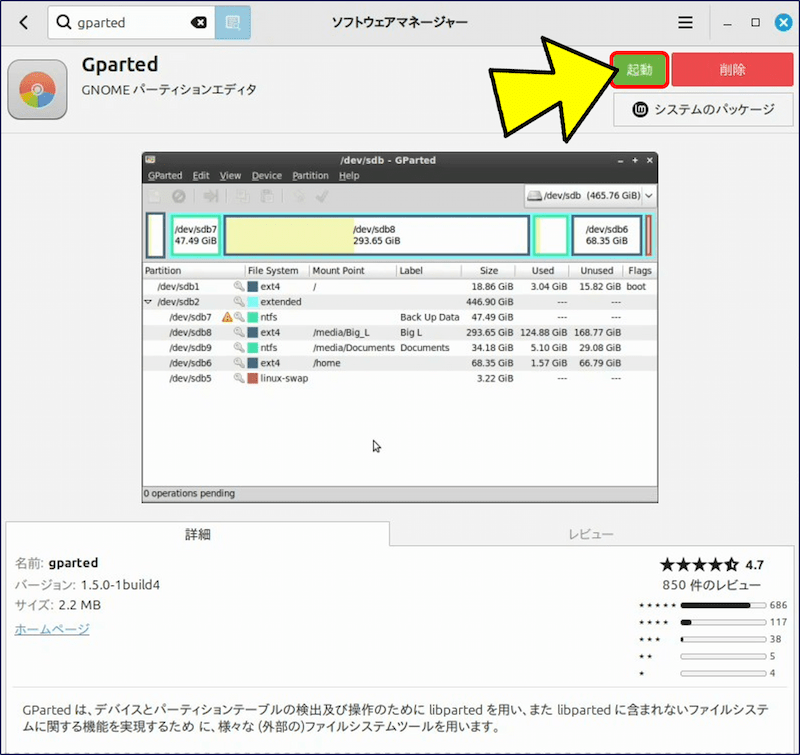

1. GParted のインストールと起動

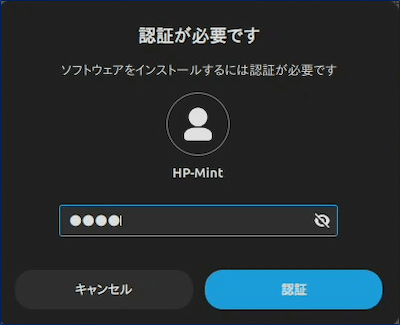

🟢 ①. インストール

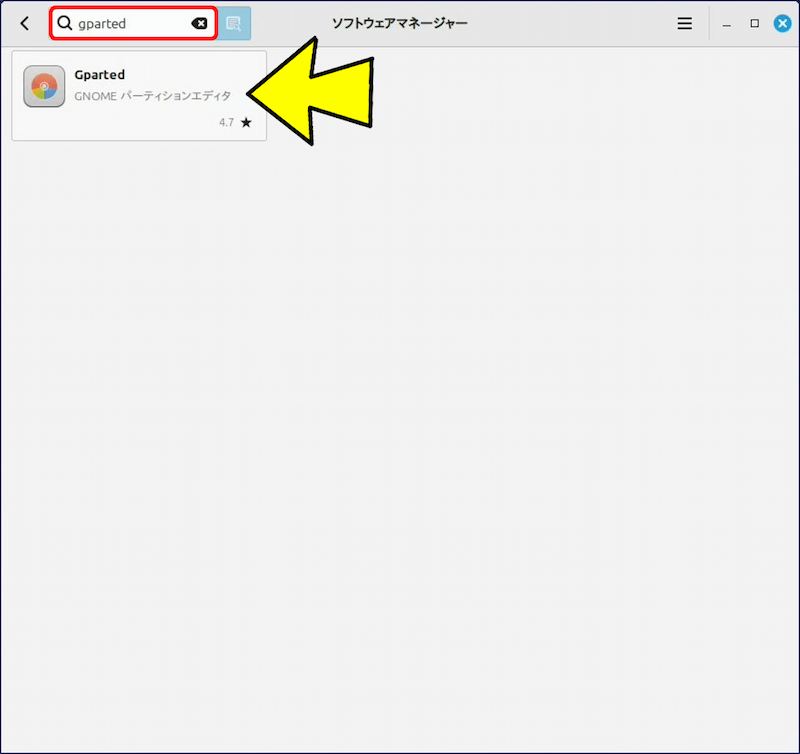

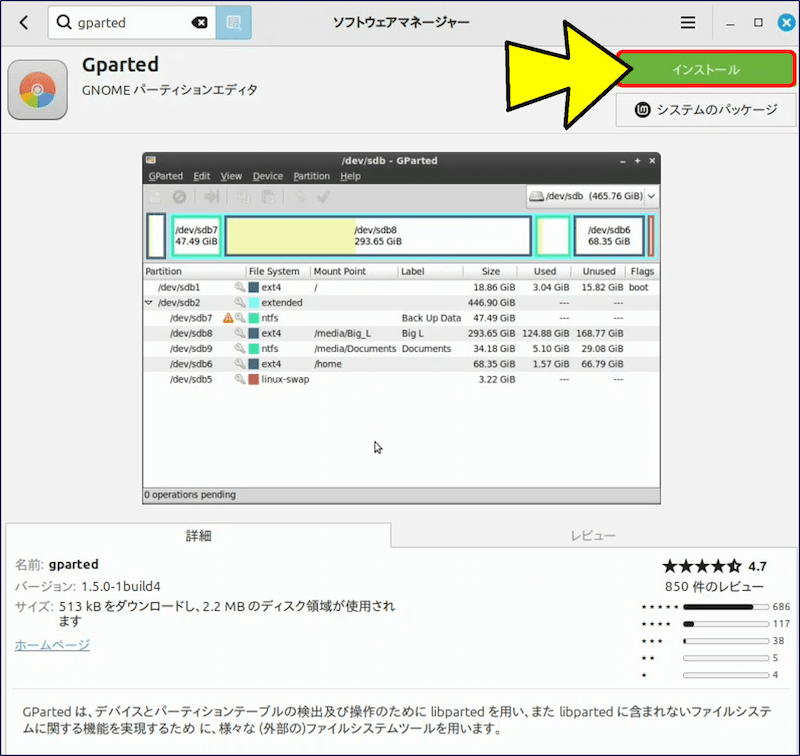

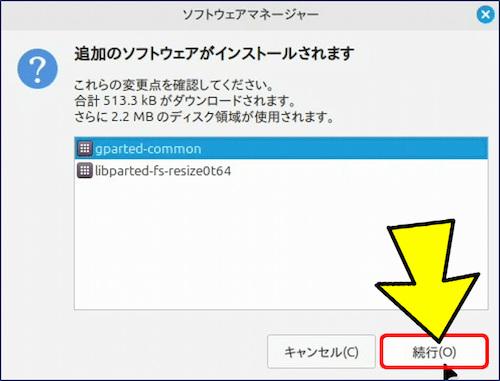

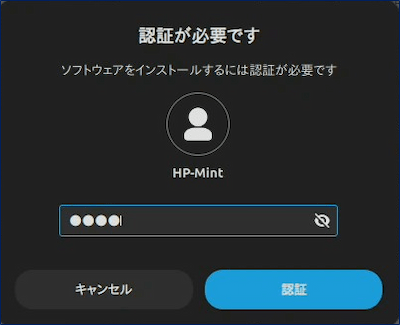

Linux Mint には多くの場合 GParted がプリインストールされているが、もし見当たらない場合は「ソフトウェアマネージャー」でインストールする。

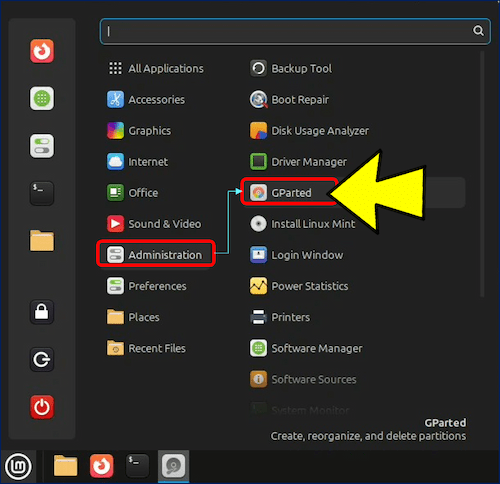

🟢 ②. 起動方法

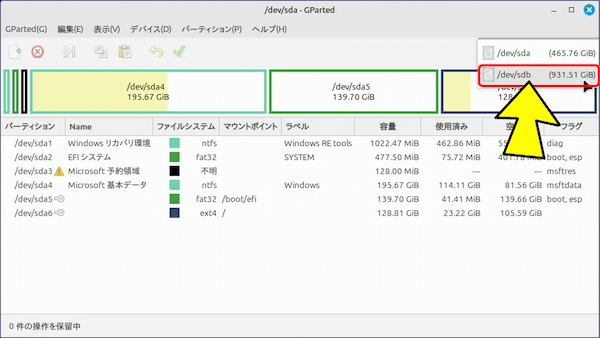

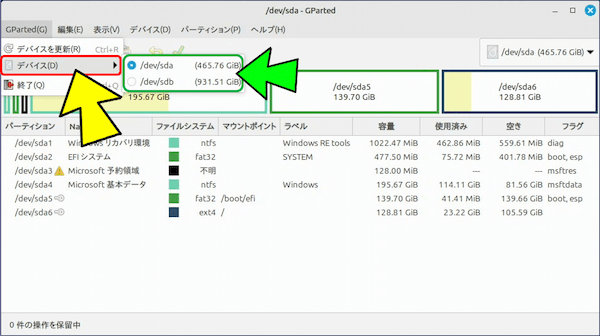

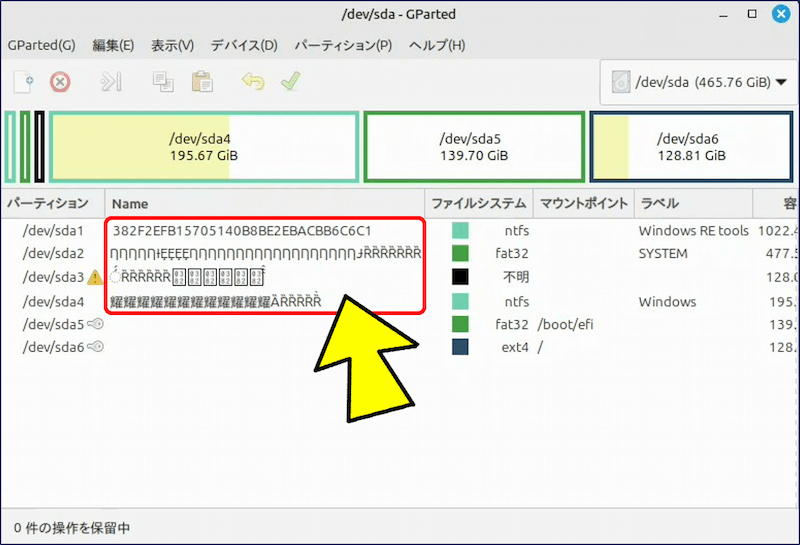

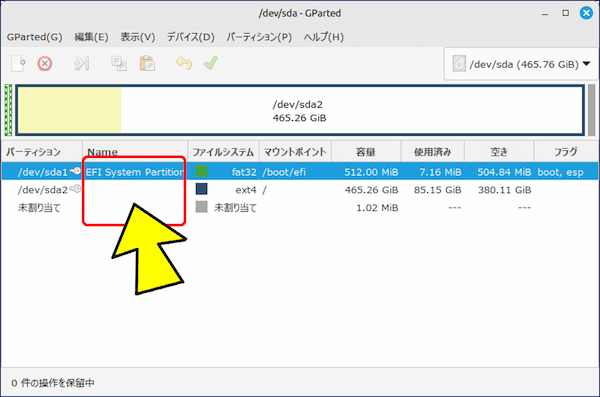

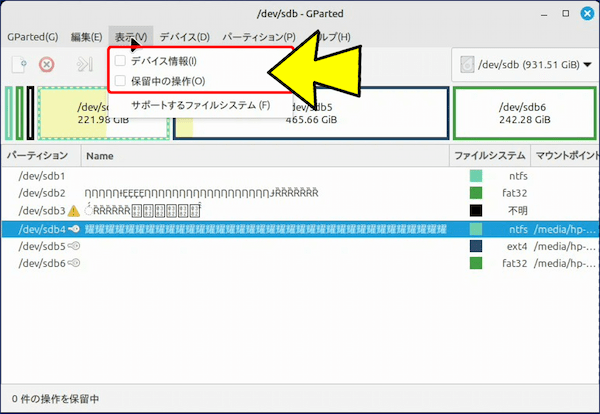

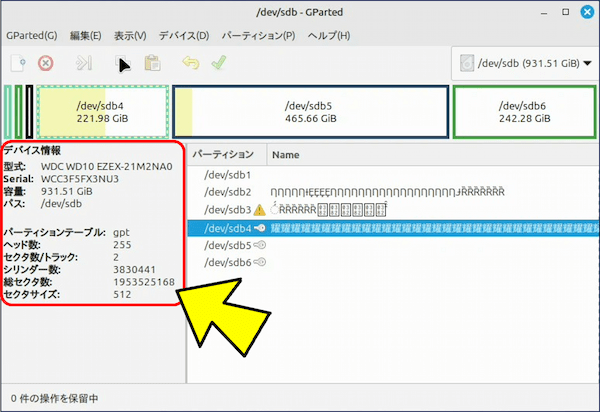

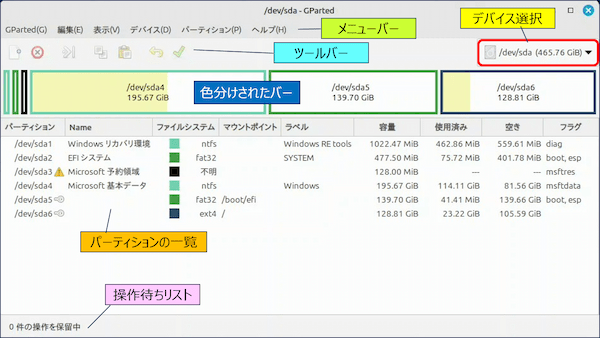

🟢 ③. GParted の基本画面

🔹 右上のドロップダウン「デバイス選択」で、 /dev/sda や /dev/sdb など、操作対象のディスクを選択する。

🔹 「色分けされたバー」では、パーティションの種類や状態が視覚的に確認できる。

パーティション情報にある、

👉 Name は「パーティションの名前」。

👉 ラベル(Label)は、ファイルシステム(ext4、FAT、NTFS など)に付ける「ボリューム名」で、 「ファイルシステムラベル」とも呼ぶ。

👉 Name は「パーティションの名前」。

👉 ラベル(Label)は、ファイルシステム(ext4、FAT、NTFS など)に付ける「ボリューム名」で、 「ファイルシステムラベル」とも呼ぶ。

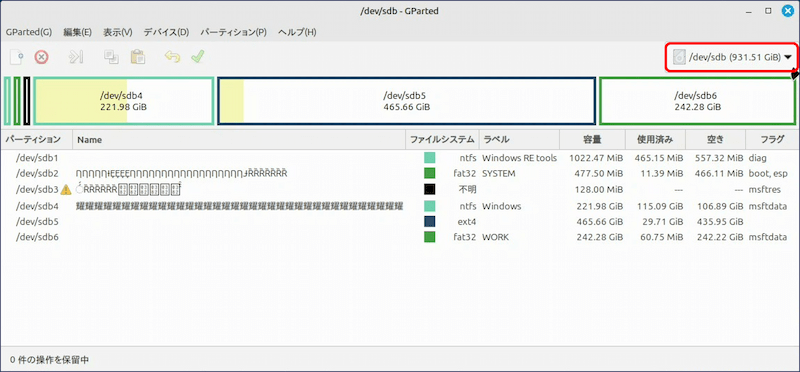

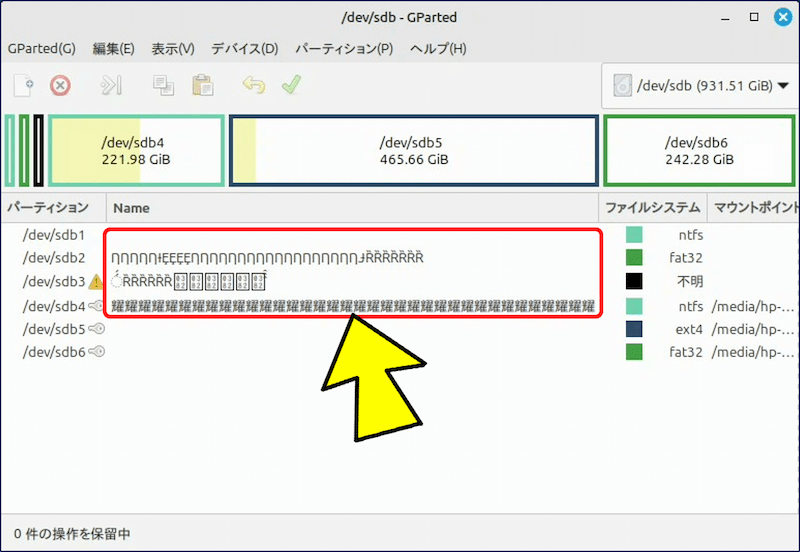

2. 「Name」欄が文字化けする原因と背景

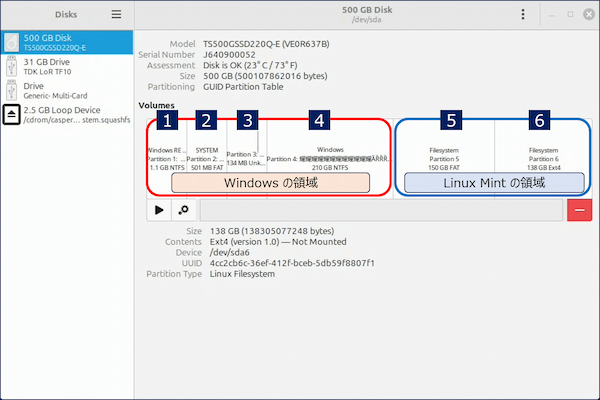

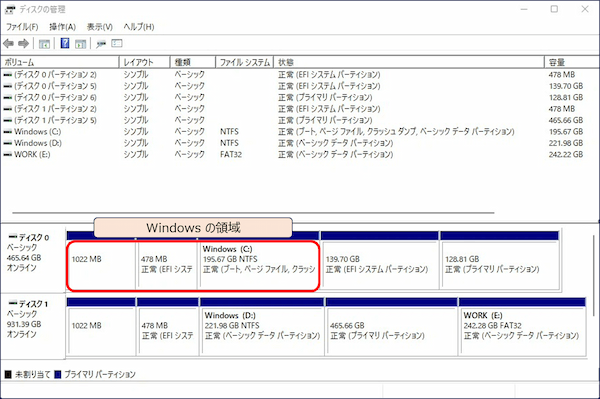

上記の【文字化け】しているデバイスは、「デュアルブート構成」のディスクで、【文字化け】しているパーティションは Windows がインストールされている領域となっている。

これは、フォントやロケールの問題ではなく、ファイルシステムのラベル(パーティション名)の文字コードの扱いによるもので、「FAT32」や「NTFS」のパーティションが【文字化け】している。

「ディスクの管理」では、「Name」は 表示されない!。

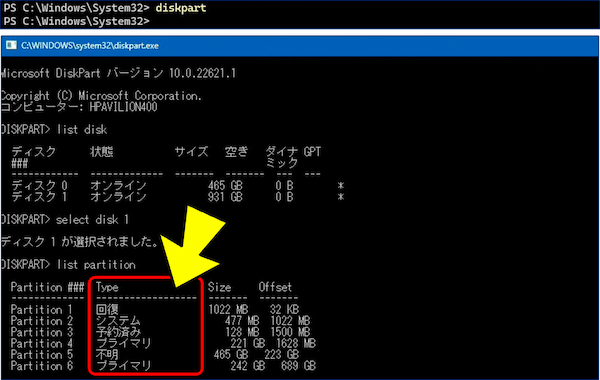

💡 PowerShell を管理者として実行し、

diskpart + detail partition で確認してみる。

diskpart

list disk

select disk 1

list partition

select partition 1

detail partition

diskpart + detail partition で確認してみる。

diskpart

list disk

select disk 1

list partition

select partition 1

detail partition

🔍 主な原因と背景:

「Name」は GPTパーティションテーブルに保存されている名前(別名:Partition Name または Partition Label)で、ファイルシステム内の「ボリュームラベル(Volume Label)」とは別物です。

例)NTFS の「ボリュームラベル」は Windows のエクスプローラで見える名前(例:DATA、BACKUP など)GPT の「Name」はより低レベルで、EFIパーティションなどに設定される内部識別名です。

例)NTFS の「ボリュームラベル」は Windows のエクスプローラで見える名前(例:DATA、BACKUP など)GPT の「Name」はより低レベルで、EFIパーティションなどに設定される内部識別名です。

| ファイルシステム | ラベル文字コードの扱い | Linux で文字化けしやすい理由 |

| FAT / FAT32 / exFAT | OEM文字コード(例:Shift_JIS) | Windows で日本語名を付けると SJIS で保存される |

| NTFS | Unicode だが、一部環境で UTF-16 → UTF-8 の変換不完全 | まれに文字化け |

| ext4 / btrfs | UTF-8 | Linux では基本的に問題なし |

🧠 GParted 1.5.0 の仕様

GParted は libparted + 外部ツール(e2label, ntfslabel, fatlabel など) を利用してラベルを取得。

これらのツールは OS のロケール設定ではなく、ファイルシステム固有の文字コードをそのまま返すため、UTF-8 でない文字列が返されると GTK 側で「?」「□」「破損文字」として表示される。

GParted は libparted + 外部ツール(e2label, ntfslabel, fatlabel など) を利用してラベルを取得。

これらのツールは OS のロケール設定ではなく、ファイルシステム固有の文字コードをそのまま返すため、UTF-8 でない文字列が返されると GTK 側で「?」「□」「破損文字」として表示される。

🔔 「Name」欄は文字化けするが、「ラベル」欄は文字化けしない理由。

| 項目 | 保存場所 | 文字コード | 読み書きする仕組み | 文字化けの有無 |

| Name (GPT パーティション名) | GPT パーティションテーブル (ディスクの構造情報そのもの) | UTF-16LE(固定) | OS・ツールが独自に解釈 | 🔥 文字化けしやすい |

| ラベル (ファイルシステムラベル) | 各パーティションの内部 (ファイルシステムの中) | ファイルシステムごとの文字コード (例:UTF-8) | OSが自動的に正しいエンコードで読み書き | ✅ 文字化けしにくい |

3. 「Name」欄の文字化けを修正する方法

🔎 「Name」にセットする名称を何にするか?。

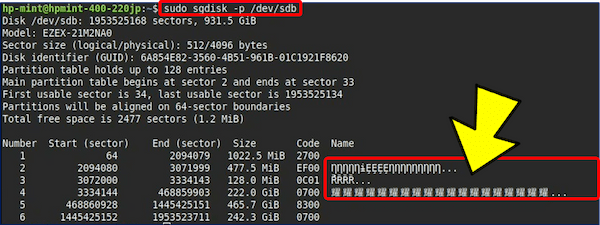

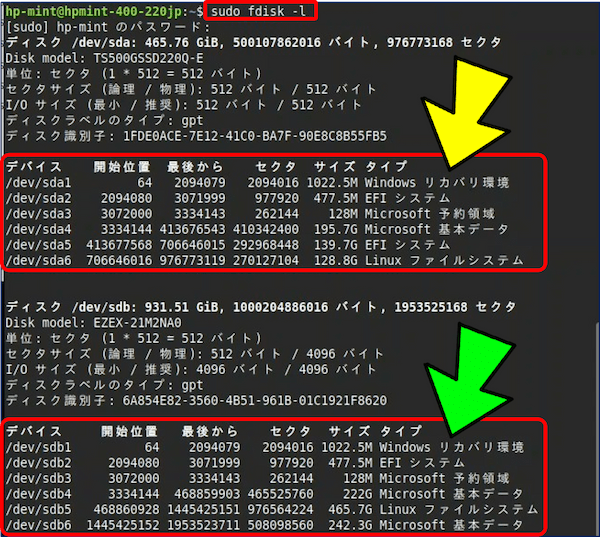

fdisk で表示される「タイプ」は、パーティションの用途を示す識別コード(GUIDまたはID) であり、GParted の「Name」とは別の情報だが、やむなくこの名称を転用する。

🧠 補足:fdisk では「Name」は表示されない。

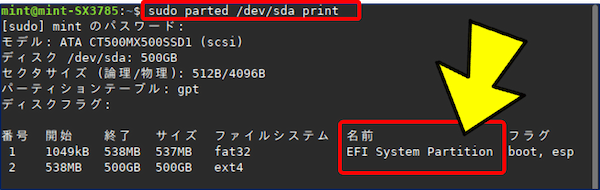

GPT パーティション名を確認したい場合は、parted または gdisk を使う。

parted の例

sudo parted /dev/sda print

GPT パーティション名を確認したい場合は、parted または gdisk を使う。

parted の例

sudo parted /dev/sda print

parted でエラーが出る場合、 gdisk / sgdisk(GPT 用ツール)を使って GPT 情報を読み取る。

インストールと実行:

sudo apt install gdisk # 未導入なら

sudo gdisk -l /dev/sdb

# または sgdisk

sudo sgdisk -p /dev/sdb

インストールと実行:

sudo apt install gdisk # 未導入なら

sudo gdisk -l /dev/sdb

# または sgdisk

sudo sgdisk -p /dev/sdb

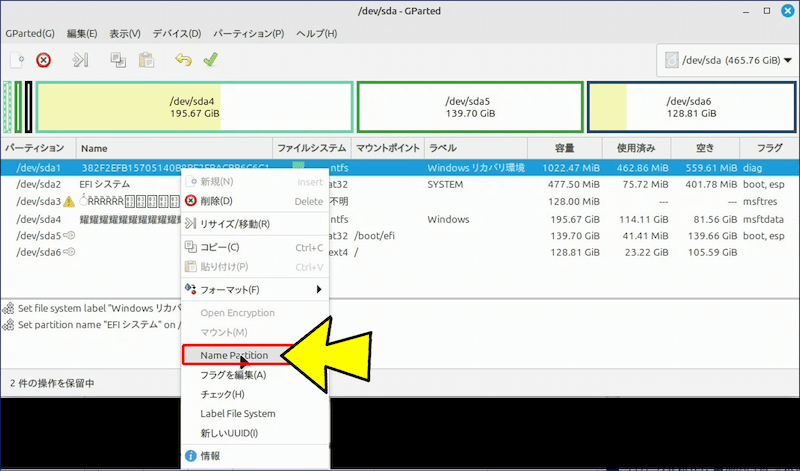

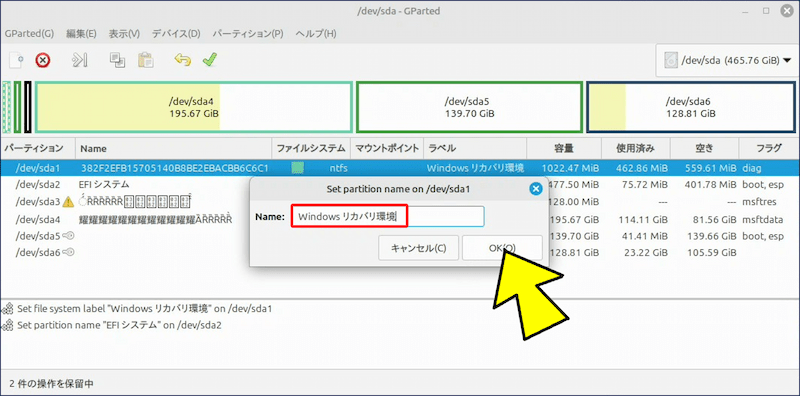

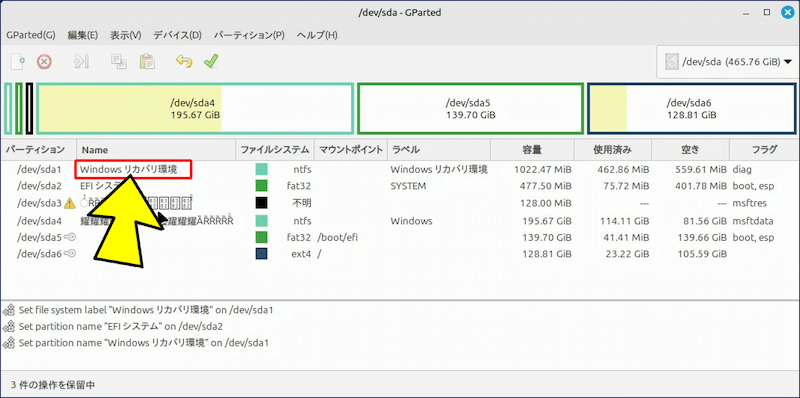

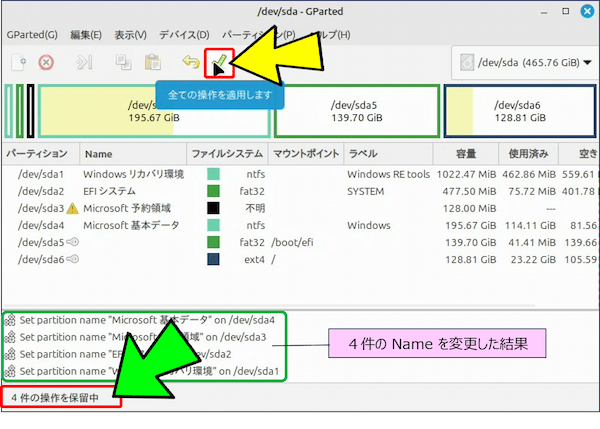

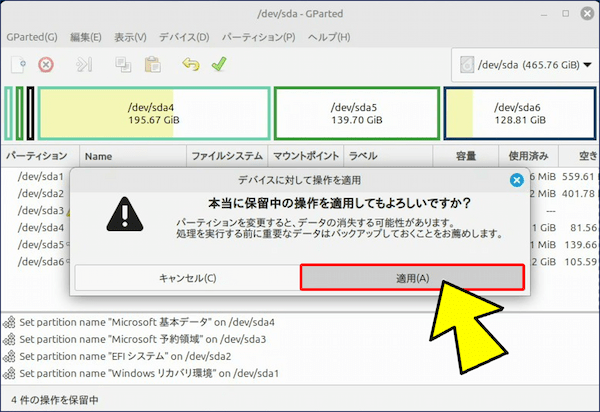

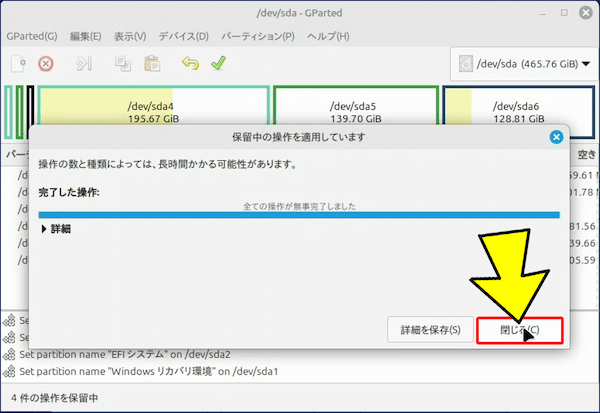

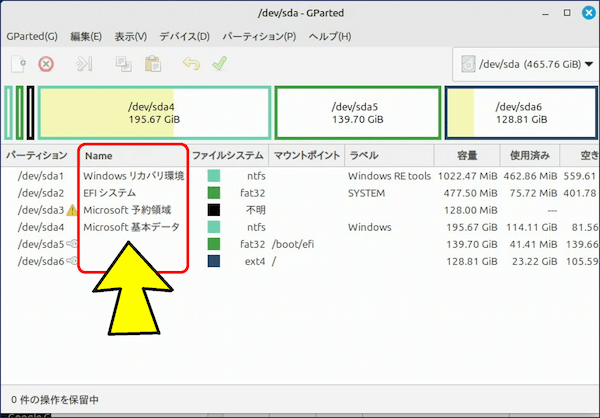

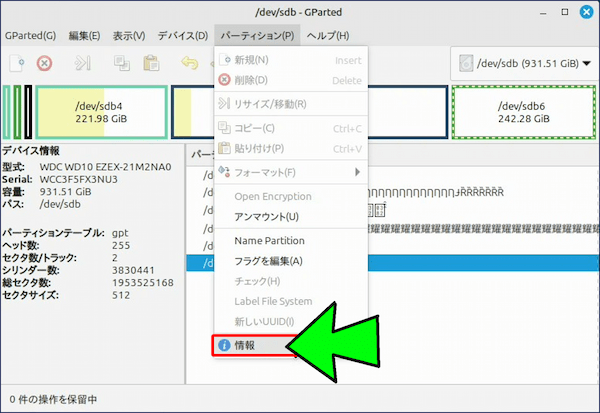

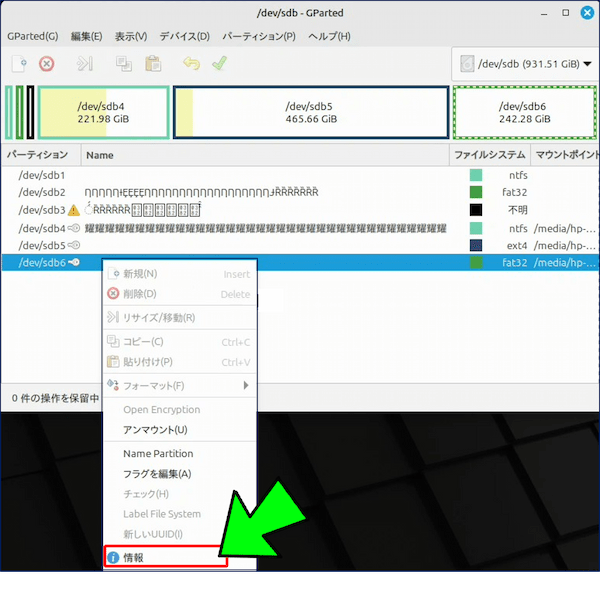

🔄 「Name」欄の文字化けを修正する方法

4. パーティションの作成・削除・サイズ変更

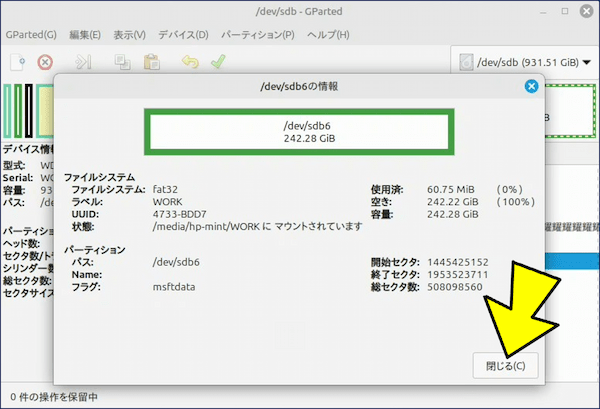

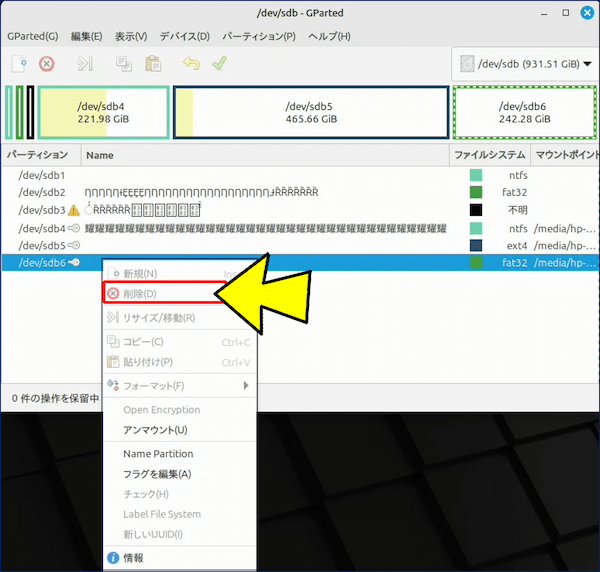

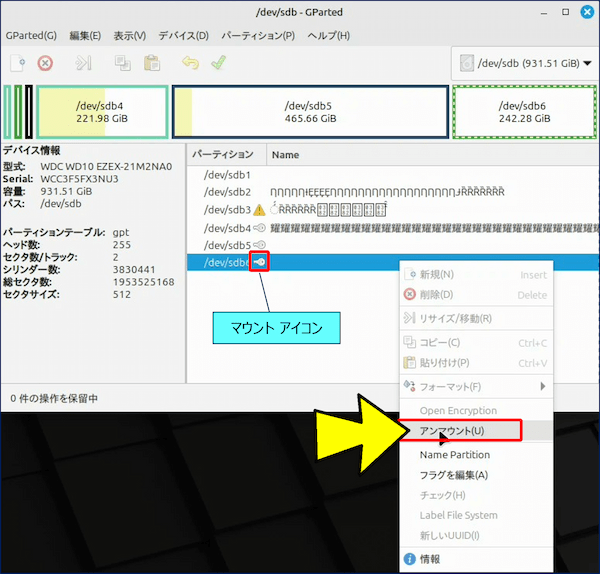

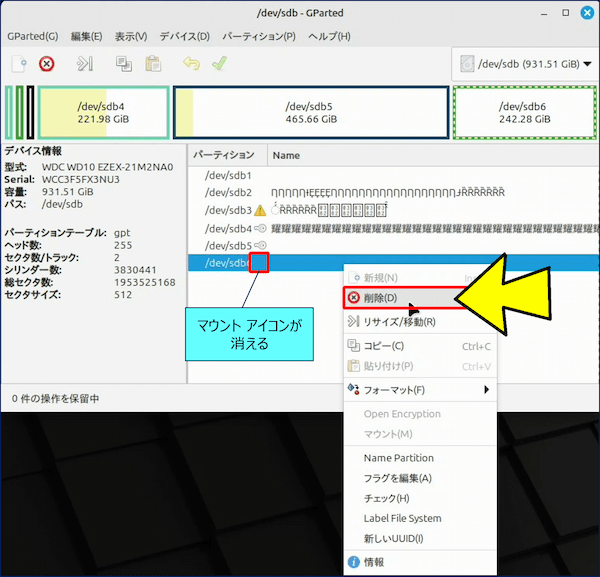

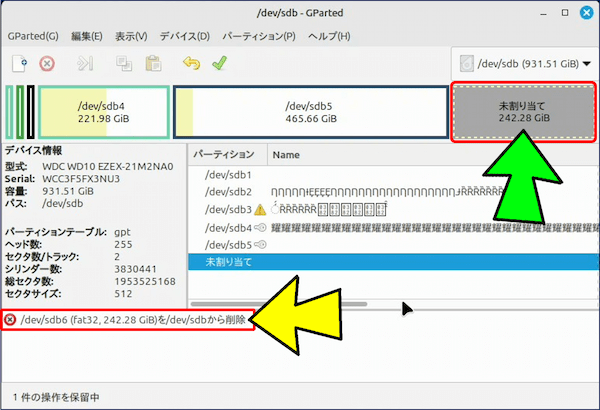

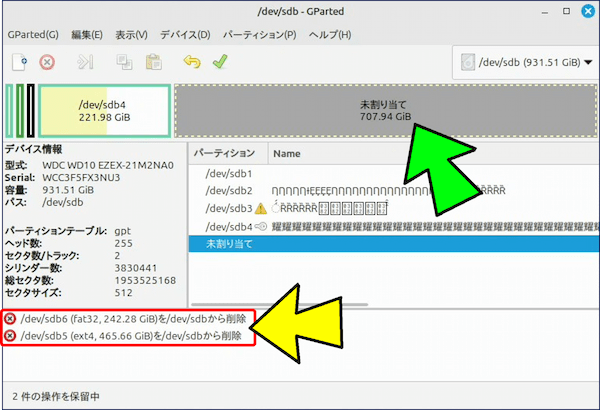

🟢 ①. パーティションの削除

✨※ この時点では、まだ「削除」は実行されていません。

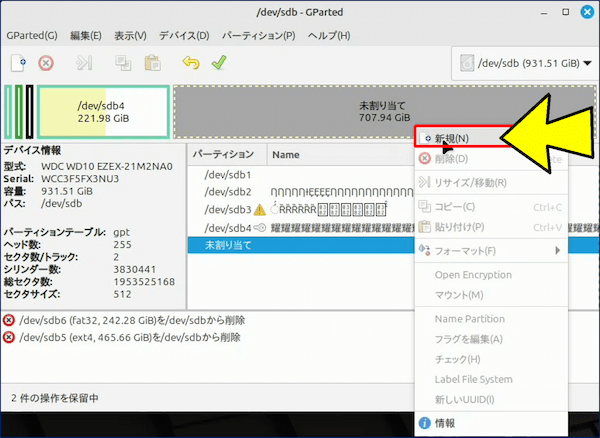

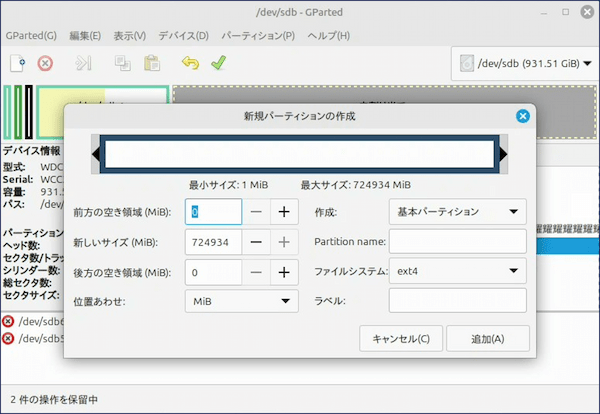

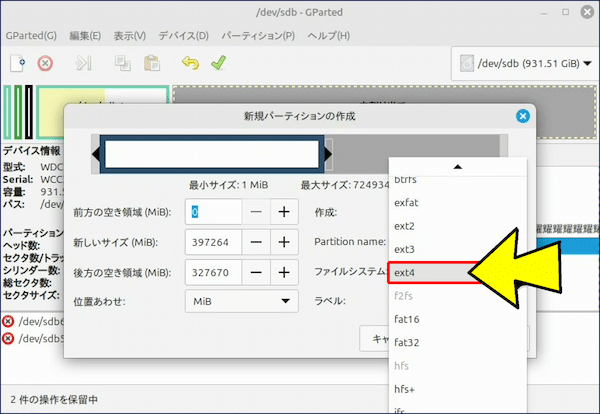

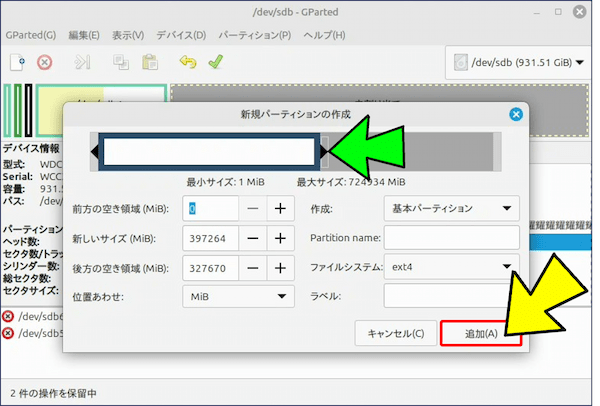

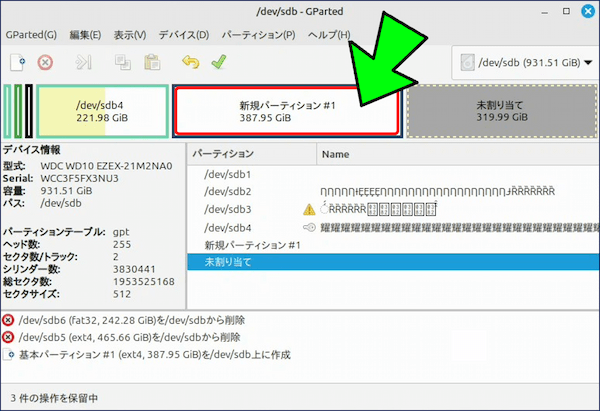

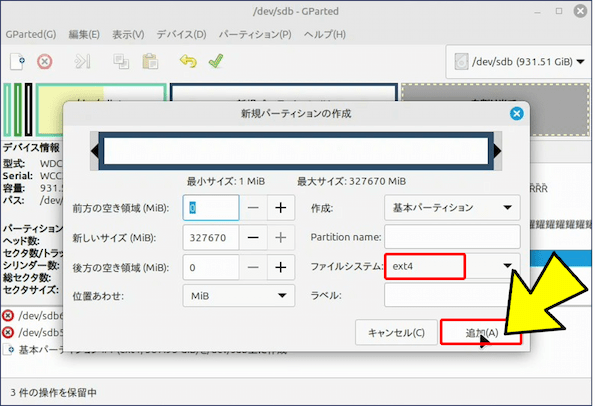

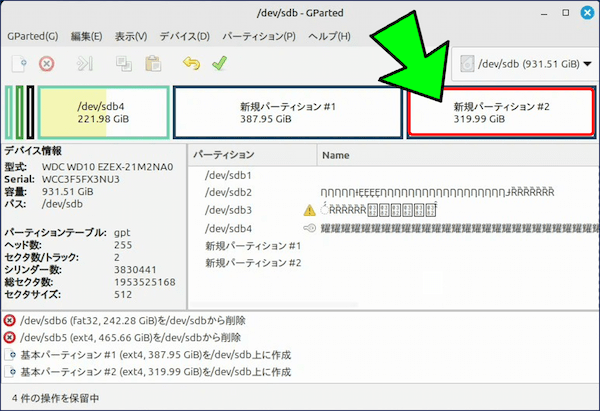

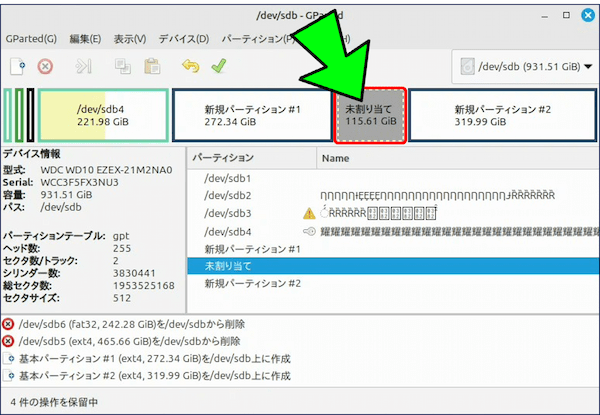

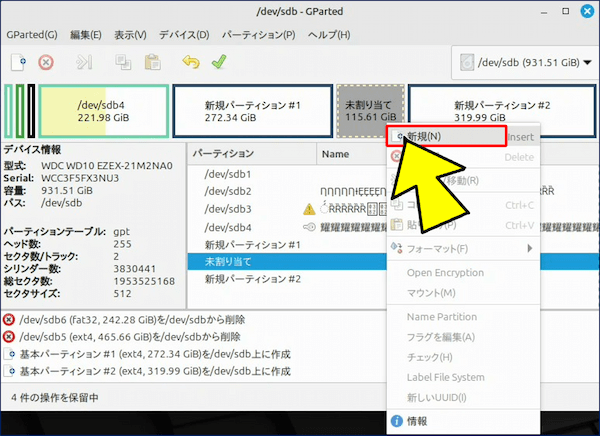

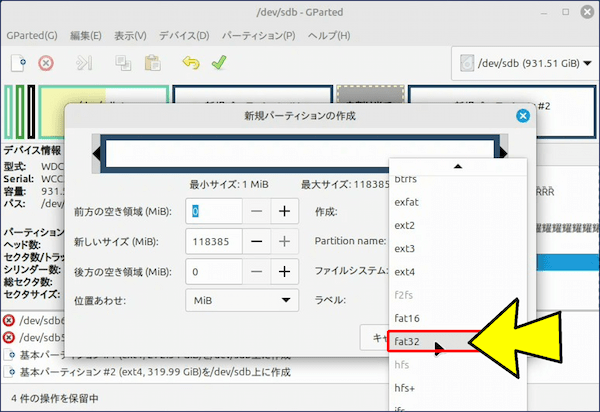

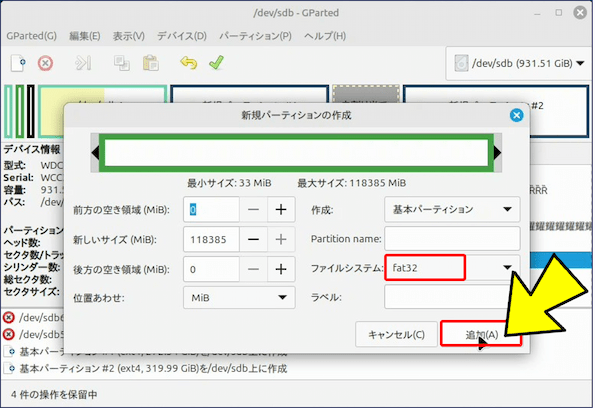

🟢 ②. パーティションの作成

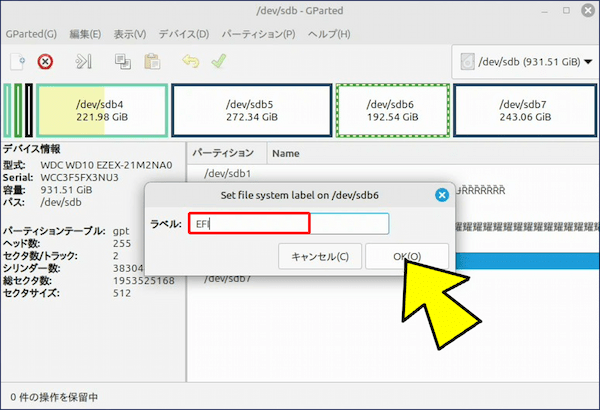

| 項目 | 説明 |

| 新しいサイズ | 作成するパーティションの容量 (例:512 MB) |

| ファイルシステム | ext4 / FAT32 / NTFS など 用途に応じて選択 |

| ラベル | わかりやすい名前を入力 (例:ESP, Dataなど) |

✨※ この時点では、まだ「作成」は実行されていません。

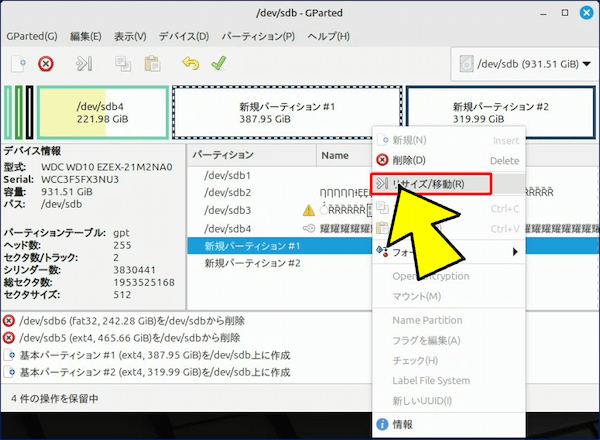

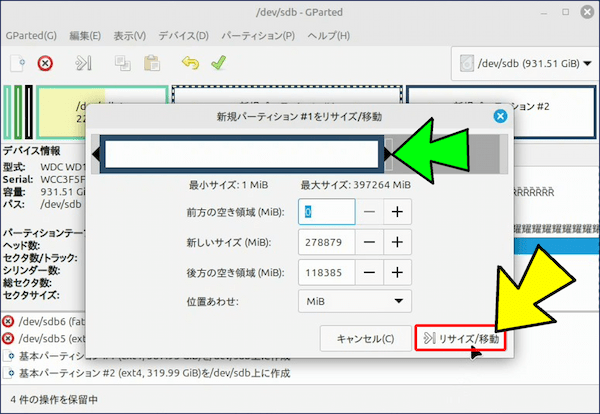

🟢 ③. パーティションのサイズ変更

これは、他のパーティションを作るために空き領域を確保する際に使える機能です。

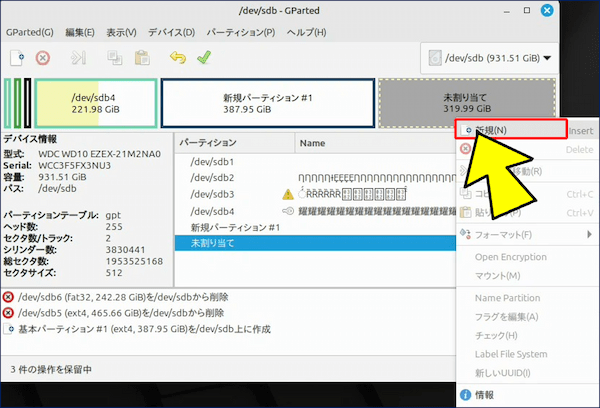

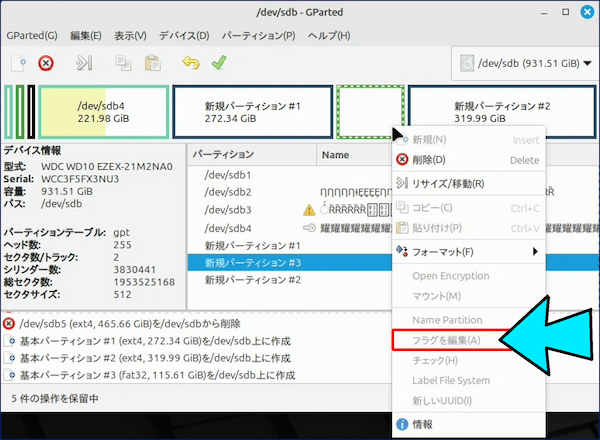

この時点では「パーティションの作成」が実行されていないため、「フラグを編集」項目が選択できない。実際にはパーティションが作成されていない。

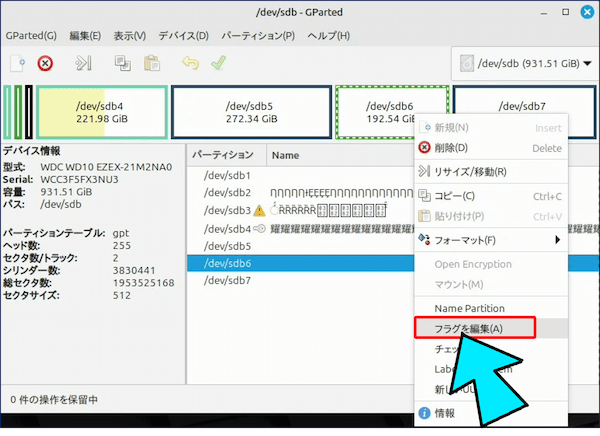

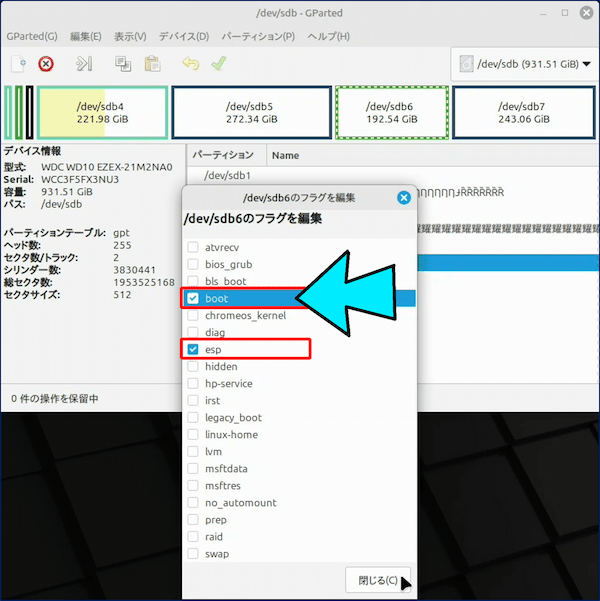

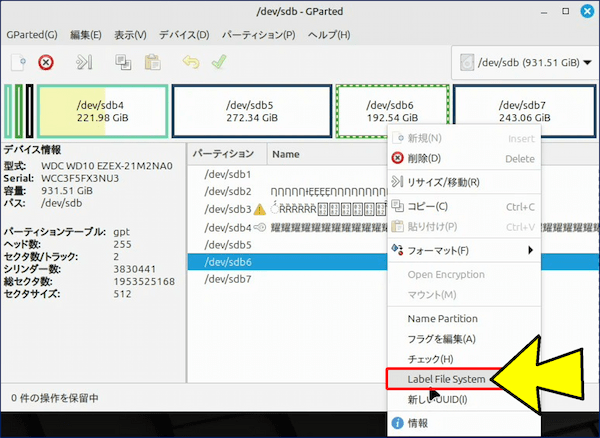

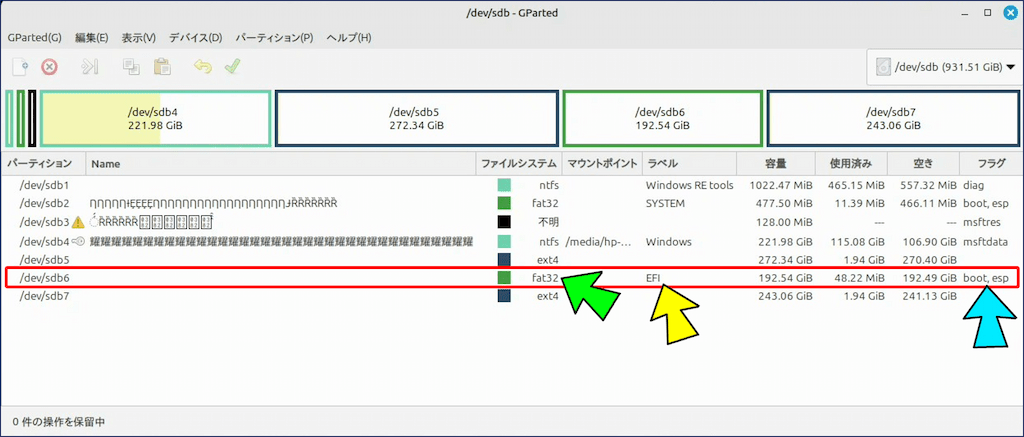

5. EFI システムパーティション(ESP)の作成方法

🧰 EFI パーティションの作成条件件:

EFI System Partition(ESP)は、UEFI ブート用の特別なパーティションで、

🔹 UEFI モードで動作する PC であること。

🔹 GPT 形式のディスク(MBR ではなく GPT)であること。

🔹 サイズ:100〜550MB 程度(一般的には 300MB)

🔹 ファイルシステム:FAT32(vfat)であること。

🔸 フラグ:boot, esp がセットされていること。 ← 📌 ここが重要

という条件がある。

EFI System Partition(ESP)は、UEFI ブート用の特別なパーティションで、

🔹 UEFI モードで動作する PC であること。

🔹 GPT 形式のディスク(MBR ではなく GPT)であること。

🔹 サイズ:100〜550MB 程度(一般的には 300MB)

🔹 ファイルシステム:FAT32(vfat)であること。

🔸 フラグ:boot, esp がセットされていること。 ← 📌 ここが重要

という条件がある。

このパーティションにはブートローダー(grubx64.efi や bootmgfw.efi など)が格納される。

6. まとめ

起動後に 「GParted」を開き、ディスク構成を確認・変更 することで、インストール前にパーティション構成を整えることができます。

🔵 基本操作のまとめ。

| 操作 | GParted の手順 |

| 新しいパーティションを作る | 未割り当て領域 → 右クリック → 「新規」 |

| パーティションを削除する | 対象 → 右クリック → 「削除」 |

| EFI システムパーティションを作る | FAT32 形式で作成 → 「boot」「esp」フラグを付与 |

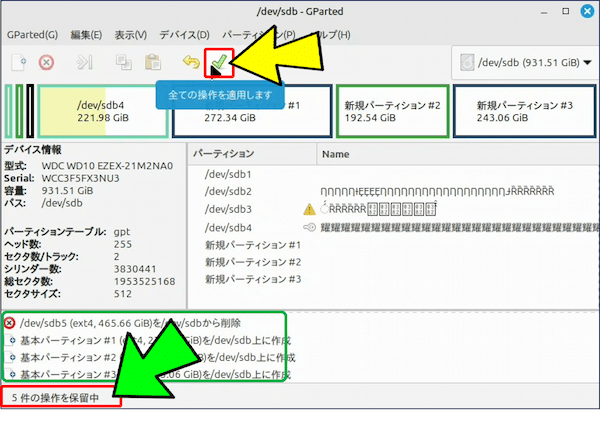

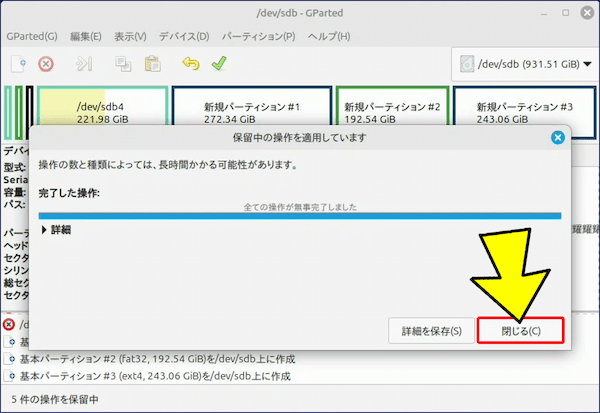

| 操作を確定 | チェックマーク(✔)をクリックして適用 |

🚨 注意点

• GParted は非常に強力なツールです。誤った操作をするとデータが消える恐れがあります。

操作前に Timeshift や 外部ドライブへのバックアップを強く推奨します。

• EFI パーティションを削除したり内容を変更したりすると、起動不能になる可能性があります。

• 複数 OS を入れる場合は、各 OS が共通の ESP を使うように設計されていることを確認しましょう。

• GParted は非常に強力なツールです。誤った操作をするとデータが消える恐れがあります。

操作前に Timeshift や 外部ドライブへのバックアップを強く推奨します。

• EFI パーティションを削除したり内容を変更したりすると、起動不能になる可能性があります。

• 複数 OS を入れる場合は、各 OS が共通の ESP を使うように設計されていることを確認しましょう。

🧰 便利な活用例

• デュアルブート環境構築:Windows と Linux を同一ディスクで共存させる際、ESP は共通利用できます。(リストアを行う場合はこの限りではない。)

• 外付けディスク管理:USB 接続ドライブのフォーマットや再パーティション化にも使えます。

• バックアップ前のディスク整理:古いパーティションを削除して整理。

• デュアルブート環境構築:Windows と Linux を同一ディスクで共存させる際、ESP は共通利用できます。(リストアを行う場合はこの限りではない。)

• 外付けディスク管理:USB 接続ドライブのフォーマットや再パーティション化にも使えます。

• バックアップ前のディスク整理:古いパーティションを削除して整理。

Linux Mint に関する記事一覧:

以上。

(2025.11.07)

スポンサー リンク

![[メニュー] → [システム管理] → [ソフトウェアマネージャー]を選択する](https://arakoki70.com/wp-content/uploads/2025/11/gparted_1011.png)

![[メニュー] → [システム管理] → [GParted]を選択する](https://arakoki70.com/wp-content/uploads/2025/11/gparted_1111.png)